封建制度って、社会の教科書などでよく聞く言葉ですが、意外に詳しく説明するとなるとわからない人も多いはずです。

今回は、1分でわかりやすく解説します。

その後、もっと深いところまで解説していくので、興味があったらぜひ読み進めてみてくださいね。

目次

封建制度を、1分でわかりやすく

生徒:先生、「封建制度」って歴史の授業で出てきたけど、なんだか難しそう…。どんな制度なんですか?

先生:うん、たしかにちょっとイメージしづらいよね。でも、図にするととても分かりやすいんだよ。

一言で言うと、「土地をあげる代わりに忠誠を誓わせる仕組み」だね。

生徒:土地をあげる?どういうことですか?

先生:例えば、一番上に王様がいたとするでしょ?その王様が、「この広い国を1人で治めるのはムリだ!」って思って、信頼できる貴族たちに土地を分け与えるんだ。

その代わりに「戦争が起きたら兵を出せよ」っていう条件をつけるんだよ。

生徒:あっ、それってさっきの「諸侯」ですね!

先生:そう!王様から土地をもらった「諸侯」たちは、次に自分たちもまた部下に土地を分けて、「この土地を守る代わりに、いざというときは俺を守ってくれよ」と言うんだ。

この繰り返しで、ピラミッドみたいな支配の連鎖ができていくのが封建制度なんだ。

■王(国王・天子)

忠誠(兵や税)

↑↓

土地と権力

■諸侯・貴族

忠誠(戦争協力)

↑↓

土地・地位

■騎士・武士

忠誠(戦う)

↑↓

食べていける土地

■農民・庶民

税や労働

↑↓

生活の保障

※【騎士(ヨーロッパ)/武士(日本)】※文化圏は異なりますが、共に「主君に仕えて戦う代わりに土地や地位を得る階層」として機能していました。

生徒:つまり、上の人は下の人に「土地」をあげて、下の人は「忠誠」や「兵力」で返すんですね?

先生:その通り!土地の代わりに忠誠や義務を負う、「お互いに頼り合うけど、上下関係はしっかりしている社会」ってことだね。

生徒:じゃあ、王様の命令が一番ってことですね?

先生:理論上はそうだけど、実際は諸侯が力を持ちすぎて、王様が困ることもよくあったんだ。例えばフランスや日本では、諸侯同士の争いが起きたり、将軍より大名が強かった時代もあるんだよ。

生徒:うわ〜、封建制度って、結構複雑だけど、仕組みは「土地と忠誠の交換」なんですね!

先生:よく分かったね!歴史を学ぶときは、この「上下のつながり」がどう変化したかを見ると面白いよ。

生徒:でも、その封建制度って長く続いたんですか?

先生:うん、続いた時代もあったけど、だんだんと崩れていったんだよ。

というのも、社会や技術が進歩して、封建制度じゃ対応できなくなったんだ。

生徒:どんなふうにですか?

先生:例えばね、次のような理由があるよ。

| 崩壊の原因 | 説明 |

|---|---|

| 貨幣経済の発展 | 土地よりお金が重要になり、忠誠よりも「給料で雇う」方が効率的に。 |

| 中央集権の進行 | 王様や皇帝が力を集中させて、諸侯の力を削ぎ始めた。 |

| 戦争技術の変化 | 騎士や武士より、大砲や傭兵の方が強くなった。個人の武力の時代が終わる。 |

| 市民階級の台頭 | 商人・職人・町人などが力を持ち、農民一辺倒の社会が変わった。 |

生徒:なるほど~、土地に頼る社会から、お金や技術、国の力に変わったんですね!

先生:そうそう。特にヨーロッパでは、「国王が力を取り戻す」という形で封建制度が終わっていったよ。

封建制度って何か?

封建制度とは?

土地と忠誠で結ばれる契約社会

封建制度とは、中世ヨーロッパにおいて広く採用された政治的・社会的な仕組みであり、「土地(封土)」と「忠誠(軍役・貢納)」の交換によって成り立っていました。

王や君主が自らの支配下にある土地を家臣に分け与え、その見返りとして軍事的な奉仕や忠誠、税収の一部を受け取るという相互契約が基本です。

この契約関係は上下に連鎖しており、上位の領主が下位の騎士や家臣に土地を分与し、同様の契約を結ぶことで社会全体がピラミッド型の階層構造を形成していました。

封建制度は単なる支配の手段ではなく、領地を通じた「信頼」と「責任」の可視化でもありました。誰にどれだけの土地を預けるかは、君主が家臣をどれだけ信頼しているかの表れであり、爵位(公爵、侯爵、伯爵など)としてその地位が明示されました。

つまり、土地=権力であり、爵位=契約の重さを示すラベルだったのです。

ローマ帝国の崩壊と封建制度の始まり

封建制度の成立は、5世紀の西ローマ帝国崩壊後の混乱に大きく関係しています。

広大な領土を持っていたローマ帝国の中央集権体制が崩れると、各地で防衛や行政が立ち行かなくなりました。

そこで地域ごとに有力な人物が現地を守る必要が生まれ、中央の王や皇帝が彼らに土地を与えて支配を任せるようになります。

これが封建制度の起源です。

9世紀から11世紀にかけては、外敵(バイキング、マジャール人、イスラム勢力など)の侵入が相次ぎ、国家としての防衛力が求められました。

しかし中央集権では対応しきれず、各地の有力者に軍事権限と土地を与えて対応させる方法が実用的でした。

こうして「土地と軍役」の関係が制度化され、封建社会が確立されていきます。

つまり、封建制度は、ローマ帝国の崩壊による中央権力の弱体化と、ゲルマン的な忠誠関係の文化が融合する中で発展しました。

分権的統治と安定の両立

封建制度は、一見すると中央の権威が弱い分権的な制度に見えますが、実際には王と家臣とのあいだに契約関係があり、ある種の「中央集権的契約社会」とも言えます。

各領主が独自に軍を持ち、税を取り、裁判を行う一方で、形式的にはすべて王の名のもとに行われており、王の権威は保たれていました。

また、土地を媒介にして支配者と被支配者が繋がっていたため、長期的な安定を保つことができました。

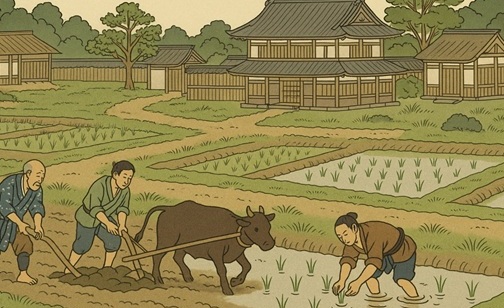

農民は領主に土地を借りて働き、その代わりに保護を受けるという関係性が成立しており、秩序ある社会が形成されたのです。

封建制度はなぜ生まれたのか

封建制度は、混乱期における現実的な統治手段として生まれました。

国家が国民を直接統治するには軍事力も行政力も不足しており、信頼できる家臣に土地ごと任せるしかなかったのです。

土地は経済力の源であり、軍の維持にも不可欠でした。

また、封建制度では「誰がどれだけ忠誠を尽くせるか」が問われ、その証明として爵位や封土が与えられました。

つまり、封建制度とは単なる支配の仕組みではなく、「信頼」「功績」「契約」によって人と人を結びつける、人間関係の体系でもあったのです。

中世ヨーロッパにおける封建制度の発展

キリスト教と封建社会の融合

中世ヨーロッパでは、封建制度は単なる政治体制ではなく、宗教とも密接に関わっていました。キリスト教会は「神が定めた秩序」として封建制度を肯定し、王や貴族の権威を神聖なものと位置づけました。

聖職者であっても土地を所有する者は封建関係に入り、修道院や大司教ですら貴族として封土を管理することもありました。

このように、宗教と政治が一体化した封建社会では、領主が教会に土地を寄進することで信仰と忠誠のバランスをとる文化が形成されました。

教会もまた、封建的な序列に組み込まれていたのです。

封建契約の形式と儀式

封建契約は、単なる口約束ではなく儀式を通じて正式に成立しました。

家臣が主君の前で膝をつき、手を重ねて忠誠を誓う「臣従式(オマージュ)」が行われた後、主君は家臣にキスをして契約を成立させるという形式が一般的でした。

このような儀式は、契約関係が神聖であることを強調し、同時に社会の秩序を可視化するものでした。

また、契約には「軍役の義務」や「封土の継承規定」「忠誠違反時の制裁」など、詳細な取り決めが含まれており、現在でいうところの契約書にも近い役割を果たしていました。

農民と農奴の暮らし

封建制度のもとで働く多くの人々は農民であり、その中でも「農奴(のうど)」と呼ばれる階層は領主に従属して生活していました。

農奴は自由を制限されており、自分の意思で土地を離れることはできませんが、完全な奴隷ではなく、一定の生活権や家族を持つことは許されていました。

農民たちは領主の土地を耕し、収穫の一部を納めることで生活を保障されていました。一方で、労働や税の負担は重く、生活は苦しいものでしたが、「保護される代わりに従う」という封建的価値観の中で受け入れられていたのです。

封建制度の終焉と近代国家の誕生

封建制が崩れるきっかけ

封建制度は長らくヨーロッパの社会構造を支えてきましたが、時代が進むにつれて次第にその役割を終えていきます。

まず貨幣経済の発展によって、王が常備軍や官僚を雇えるようになり、貴族の軍事力への依存が減っていきました。

また、戦争技術が向上し、大砲といった強力な兵器が登場することにより、騎士や武士という生身の戦力の勝が下がってしまいました。

さらに、市民革命(イギリス革命、アメリカ独立戦争、フランス革命など)が起こると、「血統による支配」に対する反発が強まり、封建制に代わる近代国家体制が模索されるようになります。

絶対王政と中央集権

封建制度が崩れていく過程で、一部地域では絶対王政へと移行します。

国王がすべての権限を一手に握る体制で、フランスのルイ14世などがその代表です。貴族の力を抑え、中央から国家を一元的に統治する仕組みが広がりました。

こうした中央集権の進展は、封建的な契約社会から、法律と官僚制によって支配される近代国家への転換点となりました。

封建制度が遺したもの

現代に残る爵位と文化

封建制度が消えた現代においても、その名残はさまざまな形で残っています。

イギリスでは爵位が今なお存在し、王室行事や貴族院(上院)などにその伝統が受け継がれています。

日本でも「◯◯家」や「名家」といった家格文化が、社会の中に影響を与えています。

また、フィクションの世界でも貴族や爵位は人気のある題材です。

小説、映画、ゲームなどでは、爵位が人間関係や権力構造を描く重要な要素として登場し、「貴族」は今も私たちの想像力をかきたてる存在であり続けています。

封建の思想と現代社会

封建制度は終わった制度でありながら、その根底にある「契約」「信頼」「上下関係」といった思想は、現代社会にも通じる部分があります。

組織の中での信頼構築、責任分担、階層構造など、封建制度の要素は形を変えて今も私たちの社会に息づいているのです。

封建制度における、ちょっとした疑問に答えます

封建制度は日本にもあったの?

日本においても、封建制度に類似した社会構造は存在しました。

特に鎌倉時代以降の武家政権では、将軍が御家人に土地を与えることで忠誠を確保するという、封建的な主従関係が確立されていました。

土地制度としては「荘園」と呼ばれる私有地が重要な役割を果たしましたが、荘園はあくまで封建制度の経済的基盤であり、制度そのものではありません。

鎌倉時代から江戸時代にかけての武家社会は、封建制度の特徴である「土地の授与と忠誠の交換」に非常に近い構造を保ち続けていました。

ただし、江戸時代に入ると、実態としては土地そのものではなく、石高制に基づく「禄高」による支給や、「名分」による形式的な支配が重視されるようになります。

こうした支配形態は「知行地」として家臣に与えられる形をとることも多く、江戸時代の武家社会における主従関係は、封建制度の原型を残しつつも、より制度化・形式化された形で展開されていたといえるでしょう。

たとえば、将軍が御家人(家臣)に所領を与え、その代わりに戦や警護に従事させる仕組みは、ヨーロッパ中世の封建制度とも構造的に類似しています。

また、荘園の内部には自給自足の経済が成立しており、領主は農民から農産物を徴収することで富を蓄え、戦費や家臣の養成などに充てていました。

荘園と封建制度の具体的な違いは?

封建制度と荘園はよく混同されますが、荘園は土地経営の仕組みであり、封建制度は政治・社会の支配構造です。

つまり、密接に関係していますが、少し意味は違っています。

表にまとめるとこのようになります。

| 項目 | 封建制度 | 荘園 |

| 意味 | 土地と忠誠による支配関係 | 領主が所有・経営する私有地 |

| 主体 | 王や君主と家臣の契約 | 領主と農民の経済関係 |

| 役割 | 政治・軍事的な支配 | 経済的な生産と徴税の単位 |

| 例 | 王→諸侯→騎士→農民 | 荘園領主→農奴・農民 |

荘園は、封建制度の中で土地を維持・運用するための経済的基盤として機能しました。

封建制度があってこそ荘園が存在し、荘園があるからこそ封建制度も安定していたのです。

また、日本では「名分(みょうぶん)」=家柄や主従関係の形式がより重視され、宗教との関係や荘園制度との融合など、独自の進化も見られました。

封建制度は中国にもあったの?

中国で「封建制度(ほうけんせいど)」といった場合、特に指しているのは周王朝(紀元前11世紀〜紀元前3世紀)の初期の政治体制です。

これは「封土」と「建国」の意味からなる制度であり、周王が親族や功臣に土地(国)を与えて地方統治を任せた仕組みを指します。

これがいわゆる「封邦建国」です。

つまり、中国の「封建制度」は、王が一族や臣下に国ごと与える国家分封型の政治体制であり、ヨーロッパの封建制度のように「土地支配を通じた上下契約を連鎖させる、主従関係ベースの社会構造・ピラミッド構造」とは異なります。

ヨーロッパや日本では封建制度が中世から近世まで長く続きましたが、中国では早い段階(秦の始皇帝)で完全な中央集権化(郡県制)が進み、封建的要素は制度としては消滅しています。

では最後に、封建的なこのシステムについて、各地域のまとめを書いておきますね。

| 比較項目 | 中国(周王朝) | ヨーロッパ | 日本(鎌倉〜江戸) |

|---|---|---|---|

| 基本単位 | 封土(国単位) | 領地(荘園・封土) | 所領・知行地 |

| 契約形式 | 王→諸侯の分封 | 上下契約で連鎖 | 将軍→大名→家臣の主従関係 |

| 社会制度 | 宗族・宗法・礼楽 | 契約と爵位 | 名分・家格・忠誠 |

| 代表制度 | 宗法制度(嫡長子相続) | 爵位制度(封建契約) | 武家制・禄制度 |

| 中央集権の影響 | 秦の郡県制で崩壊 | 絶対王政で解体 | 幕府の統制強化と共に変化 |

まとめ

このように、封建制度は、中世の混乱の中で生まれた合理的な社会構造でした。

土地という現実的な資源を通じて、人々は互いに結びつき、責任と保護のバランスをとりながら社会を維持してきました。

単なる上下関係ではなく、「信頼」と「契約」で成り立つ関係性は、現代の組織や社会にも通じる普遍的な要素を含んでいます。

封建制度を学ぶことは、歴史を知るだけでなく、私たちが生きる社会の本質を見つめ直すきっかけにもなります。

過去の制度に秘められた知恵と教訓を、ぜひ現代の視点で読み解いてみてください。

また、関連する記事もあるので、興味があったらこちらも読んでみてくださいね。