私たちが日常的に身につけている衣服や布製品のほとんどは、「編物(あみもの)」もしくは「織物(おりもの)」という2つの技術によって作られています。

どちらも糸を素材として布を作るという点では共通していますが、性質には大きな違いがあります。

この章では、それぞれの製法について詳しく説明し、違いを明らかにしていきます。

編物(あみもの)とは

編物は、1本または複数の糸をループ状(輪)にして、連続的に絡めながら布を作っていく技法です。

ループ同士が縦や横に連なって布になるため、柔らかく、伸縮性のある素材ができます。

また、空気を含みやすく、保温性が高く、織物に比べて軽い仕上がりになるところが長所ですが、端がほどけやすいため、補強や処理が必要になる短所もあります。

編物には大きく分けて「手編み」と「機械編み」がありますが、構造としてはどちらも「編み目(ループ)」が基本です。

主な編物の作り方

では、主な編物の作り方を3つ紹介したいと思います。

どれも、見たことがある、なじみ深いものばかりですよ。

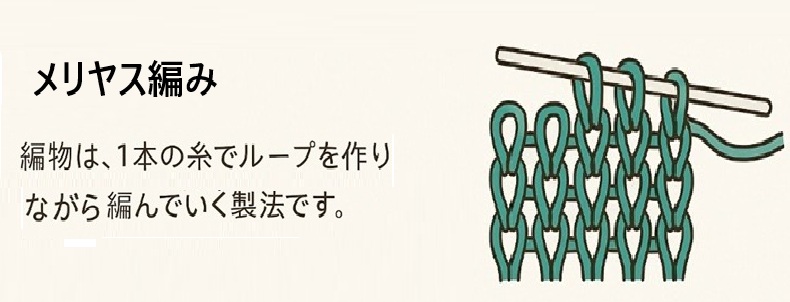

メリヤス編み

衣服の本体に使われることが多いです。

また、画像のようにシンプルなセーターになりやすいです。

↑画像は、「表編み(メリヤス編み)」という、もっとも基本的な編地の一つで、棒針編みや機械編みにも使われています。。

糸をループ状にしながら上に重ねていく構造です。

図のようにループが縦に連なっていて、編み目が「V字」になっているのが特徴です。

また、「天竺編み」という編み方もあります。

これは「メリヤス編み」と同じ編み地を指しますが、呼び方が違うだけで、構造は共通です。

「手編み」の世界では『メリヤス編み』と呼ばれ、工業的な機械編みや布地の世界では『天竺編み』と呼ばれることが多いです。

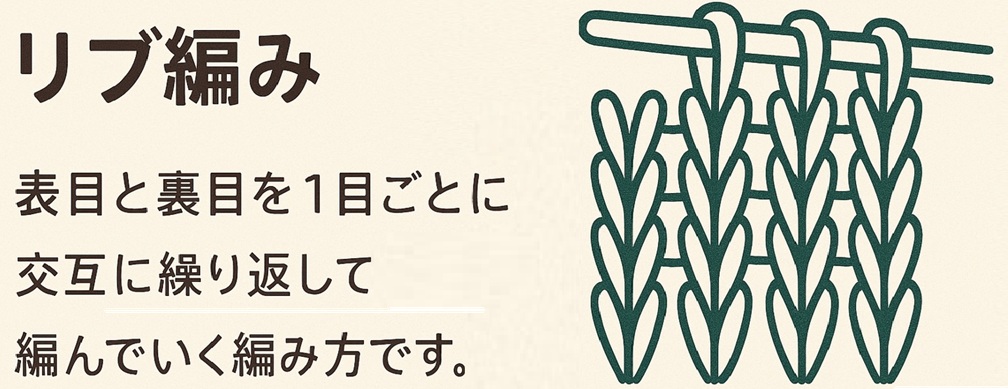

リブ編み(1目ゴム編み)

伸び縮みがとても大きいので、セーターの襟元や袖口などに使われることが多いです。

もちろん本体にも使われることも多いです。

表目(表編み)と裏目(裏編み)を交互に繰り返すことで、縦に浮き出るような畝(うね)を作る編み方です。

リブ(rib)とは、英語で肋骨という意味なので、それをイメージするとより分かりやすくなりますね。

また、非常に伸びるうえに、元に戻る力(復元力)も強く、体へのフィット感も高いため、襟・袖・裾などに多く使われます。

ケーブル編み

ケーブル編みとは、編み目を左右に交差させて、縄のようにねじれた立体的な模様を作り出す編み方です。

表目と裏目を組み合わせながら、交差させることで模様が浮き上がり、見た目にもアクセントのある編地になります。

編み方の基本は次の通りです。

交差させたい目数を用意します(例:4目、6目など)。そのうちの半分をケーブル針などに取り、前または後ろに待機させます。残った目を編んだあと、待機させていた目を編みます。

このとき、前に休ませると左にねじれた模様(左交差)、後ろに休ませると右にねじれた模様(右交差)になります。

いかにも”セーター”というデザインですね!

かぎ針編み

1本の先がかぎ状になった針を使って、ループを引き出しながら編んでいく方法です。

手編みの小物やレース、モチーフなどによく使われます。

細編み・長編みなど、基本のテクニックでさまざまな模様が作れます。

編物でつくられる衣服

編物で作られる衣服は、主に以下のようなものです。

- セーターやカーディガン:伸縮性があり、動きやすく温かいのが特徴です。

- Tシャツや下着:伸縮性と通気性に優れるので、肌に直接触れる衣類にも使われます。

- 靴下や手袋:体の形にフィットしやすく、保温性に優れています。

- ニット帽やマフラー:軽くて柔らかく、冬の防寒アイテムに最適です。

- スポーツウェア:通気性と柔軟性が求められるため、編物素材が使われることが多いです。

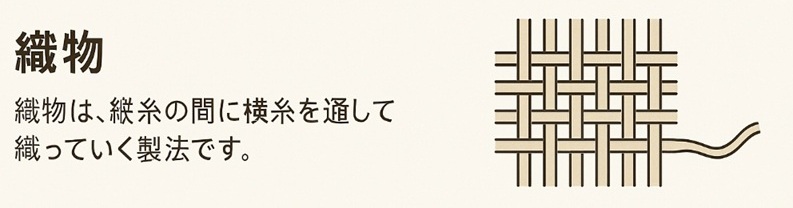

織物(おりもの)とは

織物は、縦糸と横糸を直角に交差させて布を作る技法です。

織機(しょっき)という装置を使って、縦糸を張った状態にし、そこへ横糸を一本ずつ通して布にしていきます。

構造がしっかりしており、伸びにくくて形が崩れにくく、耐久性がとても高くなっていることから、デニムや作業着にも最適です。

また、サテン(朱子織)などの織り方により、高級感のある光沢や滑らかな質感が出せるので、おしゃれなブラウスにもよく使われます。

ですが、特に天然素材の織物(綿や麻など)はシワが付きやすく、アイロンが必要なことは短所です。

主な織物の作り方

↑画像のように縦糸と横糸が交互に交差して、強く結びつけていきます。

このように糸が直角に交差することで、織物は非常に安定した構造になります。

また、縦方向に強く、横方向にやや柔らかいという特徴があるため、布の裁ち方によって衣服の着心地やシルエットが変わるところも織物の魅力かもしれません(織物は、縦糸が布の強度を支え、横糸が風合いや柔らかさを決定づけます。)。

使用される織り方には「平織」「綾織」「朱子織(サテン)」などがあり、織り方によって風合いや用途が変わります。

- 平織(ひらおり):最も基本的で丈夫な織り方。通気性があり、構造はしっかりしていますが、ややシワになりやすい特徴があります。

- 綾織(あやおり):斜めの模様が入り、柔らかくしなやかな風合い。デニムなどに使われます。

- 朱子織(しゅすおり/サテン):表面が滑らかで光沢がある高級感のある織り方。

織物で作られる衣服

織物で作られる衣服は、主に以下のようなものです。

- シャツやブラウス:形を保ちやすく、上品な仕上がりになります。

- スーツやスラックス:しっかりとした生地で、フォーマルな場面に適しています。

- スカートやワンピース:シルエットがきれいに出るため、デザイン性が重視されます。

- デニムパンツ:厚手の織物で耐久性が高く、カジュアルウェアの定番です。

編物と織物の歴史的背景

編物と織物は、どちらも古代から人類の生活に深く関わってきましたが、その起源と発展には違いがあります。

織物の歴史は非常に古く、紀元前5000年頃のエジプト文明やメソポタミア文明にまでさかのぼることができます。

人々は植物の繊維や動物の毛を使って糸を作り、縦糸と横糸を交差させることで布を織り出しました。

織機(しょっき)の登場によって大量生産が可能となり、衣服や交易品として世界中に広まりました。

一方、編物の起源は織物よりやや新しいとされており、紀元前3世紀頃の中東地域で始まったとされています。

針やかぎ針を用いて糸をループ状に編むこの技法は、家庭で手作業で行われることが多く、寒冷地では防寒用の衣類として重宝されてきました。

ヨーロッパでは中世以降、ニット製品が広く普及し、産業革命とともに機械化されました。

使用される生地と素材

編物と織物に使われる糸の素材は多種多様ですが、それぞれの製法に合った性質が求められます。

”編物”には、柔らかく伸縮性のある素材が向いています。

代表的なものには以下のような素材があります。

- ウール(羊毛):温かく保温性に優れています。セーターや手袋に使われます。

- アクリル:軽くて柔らかく、ウールの代替としても使われます。

- コットン(綿):肌ざわりがよく、通気性にも優れています。

ポリエステルやナイロン:耐久性や弾力性があり、スポーツウェアなどにも使われます。ですが、静電気が起きやすいなどのデメリットもあります。

”織物”には、強度がありしっかりとした素材が用いられます。代表的なものは以下のとおりです。

- コットン(綿):シャツやタオルなどに広く使われています。

- リネン(麻):通気性と速乾性があり、夏用の衣服に適しています。

- シルク(絹):光沢があり滑らかな高級素材です。着物やドレスなどに使われます。

- ウール:スーツやコートなど、冬の衣類に多く使用されます。

ポリエステルやレーヨン:形崩れしにくく、扱いやすいため多くの衣料に使われています。

まとめ

このように、編物と織物は、糸という同じ素材から生まれるにもかかわらず、まったく異なる性質と用途を持っています。

最後に、編物と織物の違いを一覧にしておきますね!

| 比較項目 | 編物 | 織物 |

|---|---|---|

| 構造 | 糸をループ状にして編む | 縦糸と横糸を直角に交差させる |

| 伸縮性 | あり(高い) | ほとんどなし |

| 保温性 | 高い(空気を含む) | 織り方による |

| 軽さ | 軽い | しっかり重みがあることも |

| 強度 | ほどけやすいが柔軟 | 強くて型崩れしにくい |

| 主な製品 | ニット製品、下着、運動着など | シャツ、スーツ、デニムなど |

人の手による細やかな技から、機械による精密な生産へと進化を遂げてきたこれらの技術は、今もなお私たちの生活を支え、豊かにしてくれています。

それぞれの布の個性を理解することで、衣服を選ぶときの視点が広がり、もっとファッションが楽しくなっていくと思います。

これから服を選ぶとき、「これは編物?織物?」と考えてみるのも楽しいかもしれませんね。

また、このサイトでは、人生を彩る知識をたくさんまとめています。

もしよかったら、こちらもチェックしてみてくださいね。

- 広い知識を一瞬で手に入れる!世の中の知りたいことをまとめました

- 似ているけれども、意味が違う言葉を一覧にしてみました

- 読めばニュースが面白く成る知識

- 教科書で習う、意外にわからない言葉