こんにちは!

相撲って、知ってるようで意外と知らない世界がいっぱいあります。

今回は、そんな「相撲の広辞苑」を目指して、ゆるっとだけどがっつり深掘りしていきます!

相撲を理解するために、最初に知っておいた方が良い言葉はたくさんあります。

知っていそうで、意外に詳しくは知らない言葉も多く、その大半は役職にかかわる言葉です。

力士の番付って、”横綱”や”大関”ならだれもがわかりますが、”関脇”とか”幕下”とか”十両”とか、全部全然違う漢字で表記されるので、一回見ただけではどの階級がすごいのかよくわかりませんよね。

そもそも番付と階級で意味が違うところもややこしいですね笑

よく聞く言葉でも、自分の思ってた意味と全然違ってたりするのがこの相撲用語です。

今回は、読み進めてもらうとそれらの疑問がすべて解決できて、きっと相撲が好きになると思いますよ。

相撲の役職・階級、給料など

力士の階級

まず、力士は番付によって地位が決まり、それに応じた待遇や責任が変わります。昇進には厳格な基準があり、それをクリアすることで上位へと進むことができます。

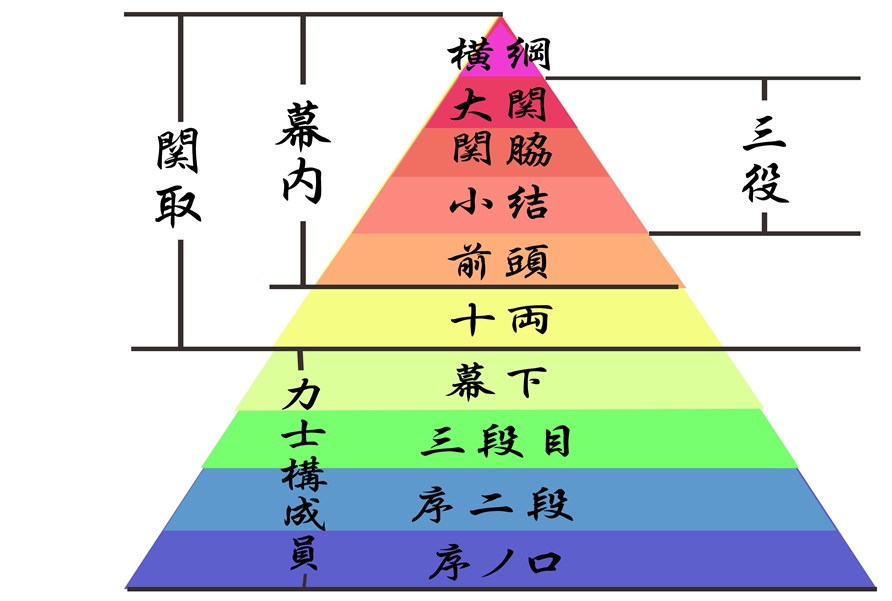

力士の階級を理解するためには、まずは相撲の花形でもある、横綱・大関・関脇・小結・前頭の上位5つの階級の総称である”幕内”という言葉を覚えておきましょう!

相撲の番付は、幕内・十両・幕下・三段目・序二段・序ノ口の6つの階級に分かれていて、幕内以上の力士は「関取(せきとり)」と呼ばれ、地位が高くなります(お相撲さんは全員が関取と呼ばれるイメージがありましたが、厳密には違うんですね。)。

テレビ中継されるのも、この関取以上の力士がほとんどです。

また、「○枚目」という言葉をよく聞くと思うのですが、これは番付表の東西それぞれの順位のことです。

例えば、”前頭16枚目”というと、全体でおよそ32位くらいの位置になります。

では、関取と呼ばれない力士は何というかというと、「取的(とりてき)」や「幕下以下の力士」と呼ばれます(日本相撲協会の内部用語(人事管理上の区分)では「力士構成員」と呼ばれます)。

ちょっと切ない呼ばれ方ですね、、、

この表を一覧にしてみました。

番付の階層(上から順に)

役職ごとの人数

横綱~前頭までの幕内力士は、42人の固定です(日本相撲協会の定員で、変わることもある)。

また、十両は東西14枚の28人固定です。

幕下にも定員がありますが、三段目や序二段、序ノ口の序段は定員がありません。

| 役職・階級 | 定員・人数目安 | 説明・備考 |

|---|---|---|

| 横綱 | 変動(0~4人) | 2~3人が多いが、0名でも良い |

| 大関 | 変動(2~4人) | 特に定員はなし |

| 関脇 | 2人(増減あり) | 東西1名ずつの2名が基本 |

| 小結 | 2人(増減あり) | 東西1名ずつの2名が基本 |

| 前頭(幕内) | 約32人 | 東西16枚目程度。三役(関脇・小結)を含め幕内42人が標準※1 |

| 十両(関取) | 28人固定 | 東西14枚目まで。関取の最低ライン |

| 幕下 | 120人固定 | 三段目以下と違い、番付は序列重視 |

| 三段目 | 定員なし(約180人前後) | 番付序列あり。新人力士も多い |

| 序二段 | 定員なし | |

| 序ノ口 | 定員なし |

※1 前頭16枚目までなので、関脇・小結も”前頭”に含まれる場合もあります。

役職ごとの給料など

階級ごとの給料や待遇はこのようになっています。

こうやって見ると、十両になると突然月収が100万を越え、年収が1,000万を超えるので、十両に上がるまでが一つの目標になっているのがわかりますね。

| 階級 | 月給 |

|---|---|

| 横綱 | 約300万円 |

| 大関 | 約250万円 |

| 関脇・小結 | 約180万円 |

| 前頭(幕内) | 約140万円 |

| 十両 | 約110万円 |

| 幕下以下 | なし(相撲部屋で養成) |

各階級の役割と昇進基準

(1)幕下以下の力士

幕下・三段目・序二段・序ノ口といった階級は「力士養成機関」とされ、給料はなく、食事・住居は部屋持ちです。

幕下以下は、本場所で7番の取組を行い、成績によって昇進・降格が決まります。

先述のように、十両になれば一気に月給が100万をこえるので、それを目指してとてつもなく激しい争いがある階級でもあります。

人数もとても多いです。

昇進条件

| 階級 | 条件 |

| 序ノ口 → 序二段 | 7戦4勝以上(勝ち越し) |

| 序二段 → 三段目 | 7戦4勝以上 |

| 三段目 → 幕下 | 7戦4勝以上 |

| 幕下 → 十両 | 幕下上位15枚目以内で6勝以上 |

(2)関取(十両以上)

力士としてプロ扱い(「関取」と呼ばれる)になる基準で、一般的にはここから給料が支給され、個室が与えられます。

幕下力士とは全く扱いが変わるので、ここに来ればやっと力士として認められたことになります。

また、取り組みも増え、1場所15日間で取組を行います。

昇進条件

| 階級 | 条件 |

| 十両 → 幕内 | (前頭) 十両で優勝 or 10勝以上 |

| 前頭 → 三役 | (小結・関脇) 9勝以上で昇進の可能性 |

| 関脇 → 大関 | 3場所で33勝以上(目安)※1 |

| 大関 → 横綱 | 大関として2場所連続優勝or優勝相当の成績 |

※1関脇として3場所で33勝」が一つの基準ですが、直前に小結だった場合でも判断されることがあります

(1)大関

条件は、関脇で3場所合計33勝以上(目安)です。

好成績を残すと、大関昇進が議論され、横綱審議委員会(横審)と日本相撲協会の承認の承認によって昇格します。

そして、「口上」(こうじょう)を述べて正式に昇進します。

貴景勝は「大関の名に恥じぬよう、精進してまいります」と述べ、照ノ富士:「不撓不屈(ふとうふくつ)の精神で頑張ります」と述べました。

また、1場所で負け越してもすぐには陥落しない(「カド番」制度)が、2場所連続負け越すと関脇へ降格します。

(2)横綱

大関で2場所連続優勝、またはそれに準ずる成績で横綱に昇格します。

大関で圧倒的な強さを見せると、横綱審議委員会(横審)が昇進を推薦します。その後、相撲協会理事会で正式に決定されます。

「綱打ちの儀式」を経て正式に横綱となる。

横綱には「品格」が求められ(暴力事件などを起こすと批判される)たりは「横綱土俵入り」を行うようになります。

横綱については、さらに詳しくまとめていますので、詳細は下記からチェックしてみてくださいね。

降格(陥落)のルール

昇進とは逆に、成績が悪いと降格(陥落)するしてしまいます。

一般的な降格の基準はこのようになっています。

大関の陥落

- 1場所負け越す → カド番

- 2場所連続負け越す → 関脇に降格

- 降格後、関脇で10勝以上すると大関復帰

横綱の引退

横綱には降格制度はありません。大関以下の力士とは異なり、一度横綱に昇進すると、成績が悪くなっても「降格」することはありません。

しかし、横綱としてふさわしくない成績が続いた場合や、横綱としてふさわしくない行動があると、事実上の引退勧告を受けることがあります。

怪我などで長期間休場が続いても、引退を求められることがあります。

これは、日本相撲協会や世間からの「横綱としての品格と実力を維持するべき」という暗黙のルールに基づいています。

過去の例

■双羽黒(ふたはぐろ)(1987年)

横綱として一度も優勝できず、師匠とのトラブルで突然引退。

■北尾(後の北尾光司)(1991年)

成績不振やトラブルにより、横綱としての責任を果たせずに引退。

■稀勢の里(2019年)

怪我の影響で満足な成績を残せず、周囲の引退勧告を受けて決断。

相撲用語

相撲界で使われる、覚えておいた方が良い言葉をまとめたいと思います。

これいがにも、相撲業界から発祥し、一般社会で使われた言葉もたくさんあるので、それをまとめたいと思います。

では、まとめていきますね。

| 言葉 | 意味 |

| 幕内 | 横綱・大関・関脇・小結・前頭といった相撲の花形の総称。 |

| 三役 | 幕内力士の中でも、大関・関脇・小結の3つの地位のこと。 |

| 平幕 | 前頭のこと。横綱・三役と区別する呼び方。 |

| 角界 | 相撲界のこと。もしくは、日本相撲協会の体制のこと。 |

| 軍配 |

行司が手に持っているうちわ型の道具。 |

| 取組 | 相撲の試合のこと。”一番”とも呼ぶ。 |

| 場所 | 大相撲が行われる期間のこと |

| 千秋楽 | 相撲の本場所の最終日(15日目)のこと。表彰式やイベントが行われる。 |

| 打ち出し | 相撲の興行の終わりのこと。もしくはその合図。 |

| 行司 | 競技の進行と、勝敗の判定を行う人。 |

| 呼出 | 取組の際に名前を呼んだり、土俵整備、太鼓などを叩き進行する。 |

| 金星 | 平幕力士が、横綱に勝利すること |

| 蹲踞 | 土俵でしゃがむ座法。 |

| 仕切り | 土俵に上がって仕切り線を挟んで立合う構えをすること |

| 立合い | お互いが呼吸を合わせて取組を開始する瞬間。 |

| 手刀を切る | 勝った力士が懸賞金を受け取る際にする作法。 |

| 星 | 勝ちを白丸で書いて”白星”、負けを黒丸で書いて”黒星”とした。 |

| 四股 | 足を高く上げて踏みならす動作。 |

| 四股名 | 力士の名前のこと。 |

相撲の諸記録

相撲を知るうえで、知っておくとより楽しくなる知識とまとめておきますね。

幕内最高優勝数

幕内優勝とは力士にとってとても名誉なことです。

優勝が10回以上ある力士は、2025年3月の地点ではわずか15人しかいません。

通算記録

ではまず、優勝した回数をまとめてみました。

歴史が長い相撲界で考えると、2000年代に入ってからの記録なので、かなり新しい記録ですね。

それだけ白鵬がすごすぎたということですね。

| 順位 | 力士 | 勝利数 |

| 1位 | 白鵬 | 45回 |

| 2位 | 大鵬 | 32回 |

| 3位 | 千代の富士 | 31回 |

| 4位 | 朝青龍 | 25回 |

| 5位 | 北の湖 | 24回 |

| 6位 | 貴乃花 | 22回 |

| 7位 | 輪島 | 14回 |

| 8位 | 双葉山 | 12回 |

| 9位 | 武蔵丸 | 12回 |

| 10位 | 曙 | 11回 |

※2025年3月現在

通算記録(全勝)

では次に、優勝した回数の内、15戦全勝で圧倒的な優勝した回数をまとめたいと思います。

こちらも白鵬でした。

| 順位 | 力士 | 勝利数 |

| 1位 | 白鵬 | 16回(全勝優勝) |

連続記録

では次は、連続で優勝した回数をまとめたいと思いますが、、、これもなんと白鵬でした。

連続記録では、白鵬以外で記憶に新しいことがあります。

年間行われるのは6場所なのですが、2005年の朝青龍はこの6場所すべて優勝してしまうという偉業を成し遂げたことも話題になりましたね。この時の朝青龍の輝きは神がかっていました。

| 順位 | 力士 | |

| 1位 | 白鵬・朝青龍 | 7回(連続最多優勝) |

| 順位 | 力士 | 勝利数 |

| 1位 | 双葉山 | 5回(連続全勝優勝) |

幕内最高勝利数

では次に、取組での勝利数をまとめたいと思います。これも白鵬でした。

白鵬のすごいところは、勝利数もさることながら、敗戦がわずか247回しかないところです。.846という勝率の高さも白鵬のすごさなんです。朝青龍でも.796で、貴乃花でも.764となっています。

| 順位 | 力士 | 勝利数 | 敗戦数 |

| 1位 | 白鵬 | 1187勝 | 247敗 |

| 2位 | 魁皇 | 1047勝 | 700敗 |

| 3位 | 千代の富士 | 1045勝 | 437敗 |

| 4位 | 大潮 | 964勝 | 927敗 |

| 5位 | 北の湖 | 951勝 | 350敗 |

| 6位 | 旭天鵬 | 927勝 | 944敗 |

| 7位 | 旭天鵬 | 914勝 | 783敗 |

| 8位 | 安美錦 | 907勝 | 908敗 |

| 9位 | 大鵬 | 872勝 | 187敗 |

| 10位 | 寺尾 | 860勝 | 938敗 |

※2025年3月現在

最高勝率

生涯取り組み数が100以上で、生涯勝率がもっとも高い力士です。もう200年も前の記録ですが、254勝に対してわずか10敗という、とてつもない記録です。あの白鵬でも.846なので、そのすごさがわかりますね。

- .962/雷電 爲右エ門[254勝10敗]

最大連勝数

- 69連勝/双葉山

最大連敗数

- 104連敗/勝南桜

初代横綱

初代横綱の記録は、伝承的なところがあり、下記の人物は実在しなかったという説もありますが、、、公式の相撲協会のホームページでは”初代”と名を連ねています。力士としての活動は、1600年代の後半あたりとされ、今から400年近くも前の話になります。

- 明石 志賀之助/詳細不明

最高取り組み時間

- 32分

最大番付在位

- 211場所/華吹大作(1986年3月場所~2022年1月場所)

※最高位は”東三段目18枚目”

※関取に限れば、魁皇・安美錦の117場所

階級別

- 横綱/白鵬(60場所)

- 大関/千代大海・魁皇(65場所)

- 関脇/琴光喜(22場所)

- 小結/高見山(19場所)

年間イベント

相撲の年間イベントは、大相撲本場所を中心に、巡業や関連行事が開催されます。

以下、大相撲の公式年間スケジュールをまとめます。

大相撲本場所(年6回)

大相撲の本場所(公式試合)は、1年に6回、奇数月に開催されます。それぞれ「〇〇場所」と呼ばれ、各場所は15日間にわたって行われます。

| 開催月 | 名称 | 開催場所 | 開催地 | 他名称 |

| 1月 | 初場所 | 両国国技館 | 東京 | 正月場所 |

| 3月 | 春場所 | 大阪府立体育会館 | 大阪 | 大阪場所 |

| 5月 | 夏場所 | 両国国技館 | 東京 | 五月場所 |

| 7月 | 名古屋場所 | ドルフィンズアリーナ | 愛知 | 七月場所 |

| 9月 | 秋場所 | 両国国技館 | 東京 | 九月場所 |

| 11月 | 九州場所 | 福岡国際センター | 福岡 | 福岡場所 |

本場所の流れ

- 前相撲(序ノ口の力士がデビュー戦をする)

- 序ノ口〜幕下(下位力士が戦う)

- 十両(テレビ放送開始)

- 幕内(横綱、大関が登場)

- 千秋楽(優勝決定戦が行われる場合もあり)

- 表彰式(優勝力士に天皇賜杯授与)

巡業(本場所以外の地方巡業)

本場所の合間に全国各地で「巡業(じゅんぎょう)」が開催され、地方のファンに相撲を披露します。

巡業は、公式戦ではなく興行試合で、若手力士の育成や地域交流の役割もあります。

| 巡業名 | 時期 | 内容 |

| 春巡業 | 3月〜4月 | 関東・東北など |

| 夏巡業 | 7月〜8月 | 東北・北海道・北陸など |

| 秋巡業 | 10月 | 近畿・中国・四国など |

| 冬巡業 | 12月 | 九州・沖縄・海外巡業(まれに) |

巡業でのイベント

- 公開稽古(けいこ):力士の朝稽古を間近で見られる

- 子ども相撲:地元の子どもが力士と対戦

- 取組:人気力士のエキシビションマッチ

その他の相撲イベント

横綱・大関昇進の伝達式(本場所後)

新横綱・新大関が誕生すると、日本相撲協会から昇進伝達式が行われる。横綱の場合は「土俵入り」の披露もああります。

日本大相撲トーナメント(2月)

2月に開催される一発勝負のトーナメント戦。本場所とは異なり、優勝賞金が用意され、エキシビション的な側面が強いです。

明治神宮奉納相撲(4月)

春の神事として明治神宮で行われる。横綱や大関が神前で土俵入りを披露します。

大相撲総選挙(不定期)

人気力士をファン投票で決めるイベント。バラエティ番組などで特集されることもあります。

引退相撲(不定期)

横綱・大関などの引退力士が「引退相撲」として断髪式を開催します。

髷(まげ)を切る儀式に多くの関係者やファンが参加することができます。

近年の特別イベント

海外巡業

過去にはフランス、アメリカ、モンゴルなどで相撲興行が行われました。

eスポーツ相撲

若者向けに「相撲ゲーム大会」が開催される動きもあります。

本場所と巡業の違い

本場所(ほんばしょ)と巡業(じゅんぎょう)は、どちらも大相撲の公式イベントですが、目的や形式が大きく異なります。

本場所は 、いわゆる「公式戦」 であり、力士の成績が番付(ランキング)に直接影響し、優勝回数、勝率、通算勝利数など、力士の「記録」が公式に残る大会です。

巡業と違って、翌場所の番付に影響するため、本気度が違います。

横綱や大関の陥落・昇進がかかる大一番も本場所で起きます。

これに対して巡業は 「ファンサービス」 が目的で、地方のファンに相撲を楽しんでもらうためのイベントです。

地方の人々に相撲を見せたり、握手や写真撮影もあったりします。

また、若手の経験の場で、下位力士にとっては横綱・大関と取組をする貴重な機会でもあります。

なので、巡業で成長した若手が本場所で活躍することもあるので、若手にとってはとても大事な勝負となります。

やはり、公式試合の本場所の方が格式はもちろん高くなってきます。

代表的な技(決まり手)

押し相撲系

- 押し出し:相手を力で押して土俵の外に出す(基本)

- 突き出し:突っ張り(張り手)で押して勝つ

投げ技系

- 上手投げ(うわてなげ):相手のまわしを掴んで豪快に投げる

- 下手投げ(したてなげ):下から投げる

足技系

- 内掛け(うちがけ):相手の足を内側から掛ける

- 外掛け(そとがけ):相手の足を外側から掛ける

- いなし:相手の突進をかわしてバランスを崩させる

意外に知られていない、相撲の姿

一般的にはテレビで見ることが多いですが、相撲に詳しくなったらどのようなことが見えてくるのか、ここにまとめたいと思います。

懸賞金アナウンス

大関や横綱の注目を集める取組になると、スポンサーからの懸賞金がつくことがあります。

つまるところ、みんなが見たい取組の時に、TVCMのように広告を流すようなものです円。

ですが、これってあまりテレビでは見ないですよね。

NHKは公共性を高めるということで、この企業広告が入るシーンは放送されることはありません。

なのでほとんどの人が知らないんですね。

この懸賞金がかけられた取組には、力士が土俵に上がったあと、スポンサー企業の広告(企業名や商品名が書かれた旗)を呼出が持って土俵の周りを一周します。

その時、アナウンサーによる宣伝文句の読み上げがなされます。

多い時は50本もの懸賞金がかけられるので、相撲の取り組みが始まる前に呼出が何回も何回も回ることもあります。

お客さんはかなり長い待ち時間になるのですが、それだけ注目を集めている取組ということにもなり、呼出が何度も出てくると、観客も「おお~」と盛り上がったりします。

さすがにもう終わりだろう、、、と思っていたら、さらにもう一周あったら、観客もびっくりしますよね。

そしてその懸賞金は、勝った力士がもらえます。

あの封筒に入っているお金は、1本につき7万円となっています。

その内1万円は相撲協会が、残り6万が力士の取り分です(ですが、所得税の分を引かれて3万円が手取りとなります)。

懸賞金が50本もかかっていたら、1つの取り組みでかなりの金額になりますね!

勝負が始まる瞬間

どのスポーツでも、勝負が始まるのは審判の合図ではじまりますよね。

相撲も審判の役目を果たす行司さんがいますが、実は行司さんは合図を出していないんです。

「はっけよーい、のこった」というのは、開始の合図ではないんですね。

実は、力士同士がにらみ合い、手を地面に着いた瞬間にお互い呼吸を合わせて勝負が始まります(立合い)。

その立合いに合わせて行司が「のこった」を言うという方式です。

行司さんが合図を出しているように見えますが、実は力士同士の絶妙の間の取り合いによって取組が始まっているんです。

なので時に立合いまでかなり時間がかかることもあり、過去には1時間も始まらないこともあったそうです。

蹲踞の姿勢から立ち上がり、ゆっくりと腰をお取り、片手を地面につき、そこから立ち合いの瞬間は緊張感があふれていますよね。

そう思ってテレビ中継を見ると、より一層力士の間合いの取り方など、より楽しみが増えますよ。

取り組みって、最後に「軍配」が上がって勝敗が決まるイメージがありますよね。

でもその裏側には、複雑な審判制度があるんです!

審判は誰がやってるの?

取組の審判を務めるのは、以下の人たちです。

| 役職名 | 主な役割 |

|---|---|

| 行司(ぎょうじ) | 土俵で相撲をさばく主審。軍配を上げて勝敗を判定する。 |

| 勝負審判 | 土俵下に座っている5人の審判。行司の判定に異議があれば協議する。 |

| 協議委員 | 勝負審判がビデオ判定を求めたときなど、協議に加わることも。 |

物言いって何?

取組が終わると行司が勝敗をすぐに示して「軍配を上げる」のが基本ですが、勝負審判が「ちょっと待った!」と思ったら協議が入るんですね。

これが「物言い」という制度で、先ほどの勝敗に異議を申し立てます。

そして5人の勝負審判が土俵中央に集まり、協議します。

平成以降はビデオ映像も使うようになり、近代化も進んできています。

競技の結果は下記の4パターンです。

- 軍配通り:行司の判定そのまま

- 差し違え:行司の判定が逆だった → 判定が変わる

- 取り直し:どちらとも言えない → 再試合

- 協議中断→再開:ビデオ判定のために時間を取ることも

ちなみに、差し違えが多すぎる行司は降格したりもします。

なかなかシビアな世界ですね。

相撲部屋には、実は流派や組織がある

「相撲部屋」と聞くと、「力士が集まって住んでるとこでしょ?」くらいのイメージかもしれませんが、実はそれ以上に相撲界の“流派”や“所属グループ”の役割も持っています。

相撲部屋は、それぞれ「一門(いちもん)」というグループに所属しています。

現在の相撲部屋は、日本相撲協会の6つの「一門」に属しています。

この「一門」っていうのは、ざっくり言えば、相撲部屋の親戚グループみたいなもので、政治的な連携や、審判・理事選挙の際の票集めなど、相撲協会内でも結構大事な存在となっているそうです。

現在の主要な「一門」とその代表的な部屋

| 一門名 | 特徴 | 有名な部屋・親方 |

|---|---|---|

| 出羽海一門 | 最古の一門で伝統重視 | 出羽海部屋、高田川部屋、錣山部屋 など |

| 二所ノ関一門 | 大関・横綱を多く輩出 | 佐渡ヶ嶽部屋、阿武松部屋、境川部屋 など |

| 高砂一門 | 外国人力士に寛容で有名 | 高砂部屋、朝日山部屋、東関部屋 など |

| 伊勢ヶ濱一門 | 白鵬・照ノ富士など強力な力士多い | 伊勢ヶ濱部屋、宮城野部屋、追手風部屋 など |

| 時津風一門 | 中堅力士が安定して多い | 時津風部屋、井筒部屋、荒汐部屋 など |

| 無所属(いわゆる無門) | どの一門にも属さない | 芝田山部屋(元大乃国)、藤島部屋(元武蔵丸)など |

親方が部屋を運営

師匠(親方) が部屋を運営しており、経営は決して簡単なものではありません。

経営が困難になった場合は、他の部屋に吸収されることもあります(例:宮城野部屋→伊勢ヶ濱一門に合流など)

最近では、2022年:白鵬が「宮城野部屋」を継承し、注目を集めたました。

過去には、名門・若乃花の「藤島部屋」や貴乃花の「貴乃花部屋」などが話題になりました。

相撲をもっと詳しく知りたい!素朴な疑問Q&A

懸賞金を受け取る際、手刀を切るのはなぜ?

勝った力士が大きな封筒のようなものを受け取るときに、何か手で描いてから受け取りますよね。

あれを、”手刀を切る”と言われます。

手刀は、懸賞金を「ありがたく頂戴いたします」という、相手(支援者やスポンサー)への敬意と感謝を込めた所作です。

- 左→右→中央 の順番で、空中をサッと手刀で切る。

- 決してお金に直接手を出さない。

- その後、懸賞袋を受け取り礼をして引き上げる。

「礼儀・敬意・神事の祓い」すべての意味が込められた、大相撲ならではの伝統的な所作なんです。

また、先述のように、懸賞金は1本7万円となっており、現在は1つの取組で50本までに制限されているようです。

なぜ四股名は、〇〇山とか〇〇ノ海とか長いの?

力士が本名ではなく、四股名を名乗るのは「縁起を担ぐ」ためです。

四股名は、単なるニックネームではなく、「力士の象徴」としての意味をもっており、また相撲は神事としての側面を持っており、四股名は力強さや縁起の良さを求めて付けられることが多いです。

格式を持たせるために、長めの名前が好まれる傾向があります。

また、〇〇山・〇〇ノ海・〇〇の富士などの語尾は、相撲独特のリズムや音の響きを生み出し、観客にも覚えやすくなります。

それ以外にも、九重部屋なら 「千代〇〇」(千代の富士、千代大海 など)、伊勢ヶ濱部屋な 「朝〇〇」(朝青龍、朝乃山 など)

それ以外にも、 若乃花(初代→二代)、千代の富士 → 千代大海、貴ノ花 → 貴乃花といったように、先代を引き継ぐことも良くあります。

こうした伝統を守るため、新しい力士も似た傾向の長めの四股名を付けることが多くなります。

「関取」とは、どの役職からそう呼ばれるの?

関取というと、おすもうさんというイメージが強いと思います。

では、いつから関取と呼ばれるのでしょうか?

新弟子になった時からでしょうか?それとも、土俵に上がってからでしょうか?

現在は、幕内、十両の力士を指して”関取”と言います。

十両以上になるとやっと”関取”と言われるので、プロの中でもかなり上位の人にのみ使われる言葉なんです。

これに対し、幕下以下の力士は”取的(とりてき)”や”力士養成員”と言われます。

番付けと階級の違いは?

相撲における 「番付(ばんづけ)」 と 「階級(かいきゅう)」 は、似た概念ですが、厳密には違います。

番付とは、力士のランキング表 のことを指します。

- 大相撲の公式順位表 であり、力士の成績によって変動する。

- 横綱から序ノ口まで、すべての力士が順位付けされる。

- 番付表(紙) は、本場所ごとに発表される。

階級とは、相撲の地位(クラス) を指します。

- 番付のカテゴリー分け であり、力士の身分や待遇を決める。

- 十両以上(関取)と幕下以下(養成期間) に大きく分かれる。

- 基本的に変動しにくい(番付ほど細かく動かない)

- 待遇や給料 に影響する

番付と階級は、以下のように対応しています。

| 階級 | 番付(番付内の細かい順位) |

|---|---|

| 幕内(まくうち) | 横綱・大関・関脇・小結・前頭 |

| 十両(じゅうりょう) | 十両1枚目〜十両14枚目 |

| 幕下(まくした) | 幕下1枚目〜幕下60枚目 |

| 三段目(さんだんめ) | 三段目1枚目〜三段目100枚目 |

| 序二段(じょにだん) | 序二段1枚目〜序二段150枚目 |

| 序ノ口(じょのくち) | 序ノ口1枚目〜序ノ口60枚目 |

例えば、「幕内」という階級の中には 「横綱・大関・関脇・小結・前頭」 という番付が含まれます。

また、番付と階級の違いを比較表で解説するとこうなります。

| 項目 | 階級(クラス) | 番付(ランキング) |

|---|---|---|

| 意味 | 力士の地位(クラス) | 力士の順位表(東西の位置づけ含) |

| 更新頻度 | あまり変わらない | 2か月に1回(本場所ごと) |

| 数の変動 | 各階級の定員はある程度決まっている | 力士の成績に応じて変わる |

| 例 | 幕下 → 十両(昇進時に変わる) | 前頭5枚目→前頭3枚目 |

その他の素朴な疑問

なぜ相撲は裸にまわし姿なの?

相撲は神事がルーツで、古代から「素肌で戦う」ことが清らかとされてきたためです。

また、服を着ているとつかみやすくなり、不公平になるためです。

力士は普段どんな生活をしているの?

力士は相撲部屋に住み、毎朝稽古(けいこ)をして、ちゃんこ鍋を食べます。

関取(十両以上)になると個室が与えられ、待遇がよくなります。

ちゃんこ鍋って何?

力士が食べる栄養満点の鍋料理で、鶏肉、魚、野菜などを入れる。

高カロリーで体を大きくするのに最適です。

力士の引退後はどうなるの?

相撲協会に残り 親方(おやかた) になる場合もあれば、タレントや飲食店経営に転身する力士も多いです。

禁じ手(反則)にはどんなものがある?

以下のような技は禁止となっています。

- 髷(まげ)をつかむ

- 目を突く

- 蹴り技(かかと落としなど)

- 関節技

- 肘打ち

- 噛みつき

なぜ力士は塩をまくの?

土俵を清めるためで、相撲は神事の要素が強く、「清めの儀式」として行われています。

相撲の歴史はどこから始まったの?

日本最古の歴史書『古事記』や『日本書紀』には、神話の時代に相撲があったとされます。奈良時代には宮廷行事として「相撲節会(すもうのせちえ)」が行われ、江戸時代に現在の大相撲の形になりました。

どうして女性は土俵に上がれないの?

「土俵は神聖な場所であり、女人禁制」という伝統的な考え方が残っているためですが、ただし、近年は女性相撲も広まっています。

海外の力士はどうして増えたの?

1980年代から外国人力士が増加。特にモンゴル出身の力士(朝青龍、白鵬、照ノ富士など)は大活躍し、現在の相撲界に欠かせない存在となっています。

どんな席があるの?

| 席の種類 | 特徴 |

|---|---|

| 溜席(たまりせき) | 土俵に一番近い、最前列。値段が高いが迫力満点。 |

| 枡席(ますせき) | 4人用の座布団席。家族や友人と観戦向け。 |

| 椅子席 | 一般的な座席。初観戦にはおすすめ。 |

相撲観戦でのマナーは?

- 力士の入場時に「頑張れ!」と声をかけるのはOK。

- 「座布団投げ」は禁止(危険なため)。

- 取り組み中は静かに観戦するのが基本。

「はっけよい」の意味は?

「発気揚々(はっきようよう)」が語源で、「気力を出して頑張れ!」という意味です。

なぜ相撲取りは太っているの?

体重が重いほど有利なため。脂肪と筋肉をバランスよく増やすことで、ぶつかり合いで倒れにくくなります。

力士は自分で部屋を選べるの?

プロ野球は、ドラフトで行きたいチームにはなかなかいません。

ですが相撲界では、基本的には「この親方のもとで学びたい」と志願して入門します。

もちろん、スカウトされることもあります。

相撲の歴史

それでは最後に、相撲の歴史についてまとめたいと思います。

相撲は 日本最古の武道・スポーツ であり、神事・娯楽・競技として発展してきました。歴史はかなり古く、奈良時代(8世紀)、宮廷行事としての相撲として始まりました。

江戸時代になると、興行相撲の発展します。(現在の大相撲の原型)

そして、明治時代以降は、現在の日本相撲協会が管理するプロ相撲へと発展していきました。

現在ではモンゴル、欧米でも相撲が普及し、多くの外国人力士が活躍するようになっています。

それでは、順を追って年代ごとに詳しく説明していきます。

神話・古代(起源)

『日本書紀』には、「日本最古の相撲」 とされる伝説が記録されています。野見宿禰(のみのすくね) vs 当麻蹴速(たいまのけはや) が、日本最初の相撲対決とされます。相撲は 五穀豊穣(農業の発展)を祈る神事 として行われていました。

奈良・平安時代(宮廷行事としての相撲)

「相撲節会(すもうのせちえ)」 が天皇の前で行われる公式行事になりました。当時の相撲は 武士の力試しや軍事訓練 の一環としても発展します。

鎌倉・室町時代(武士の鍛錬としての相撲)

武士たちが戦闘技術の一つとして相撲を活用されます。「勝負相撲」よりも 実戦向けの組み討ち技(投げ技など)が中心 となりました。

江戸時代(大相撲の原型誕生)

現在の「大相撲」の原型 が確立します。神社・寺で行われる 「勧進相撲(かんじんずもう)」 が興行として人気になり、「番付」 や 「土俵」 の概念が誕生します。

明治・大正時代(プロスポーツ化)

江戸時代からの相撲を統括する 「日本相撲協会」 が設立します(1925年)。近代スポーツとしてのルール整備が進み、相撲は天皇や政府の庇護を受け「国技」としての地位を確立していきます。

昭和時代(黄金期・国民的スポーツ化)

大相撲が国民的スポーツとして大人気になります。「双葉山(69連勝)」、「大鵬」などの大横綱が登場しました。ラジオ・テレビ放送が始まり、全国的な人気を博すようになります。

平成・令和時代(国際化・改革)

朝青龍、白鵬、照ノ富士など、外国人の人気力士が台頭します(モンゴル勢の活躍)。また、スポーツ科学の導入 で稽古方法や戦術が進化します。

ですが、暴力問題・女人禁制問題 など、伝統と現代社会の価値観のズレが議論されることもありました。

海外巡業・SNS活用など、相撲のグローバル化が進みます。

まとめ

やっぱり、何百年も続く相撲の歴史ってすごいんですね!

これだけ調べたら、相撲が好きになってしまいました。

横綱についても詳細にまとめたので、気になるっ方はぜひよs三進めてきてくださいね。