今回は、横綱について、浅いながらもとても広くまとめてみたいと思います。

思ってたよりたくさんの面白いことがわかってきましたよ。

横綱とは

横綱(よこづな)とは、大相撲における最高位の称号であり、「最強の力士」の象徴とされる特別な地位です。

番付の最上位であり、大関の上に位置します。

横綱は単なる強さだけでなく、「品格・力量」の両方を兼ね備えていることが求められます。

そのため、大関以下の力士と異なり、成績が悪くなっても降格することはなく、引退するしかありません。

横綱になるには?

横綱になるためには、以下の条件を満たす必要があります。

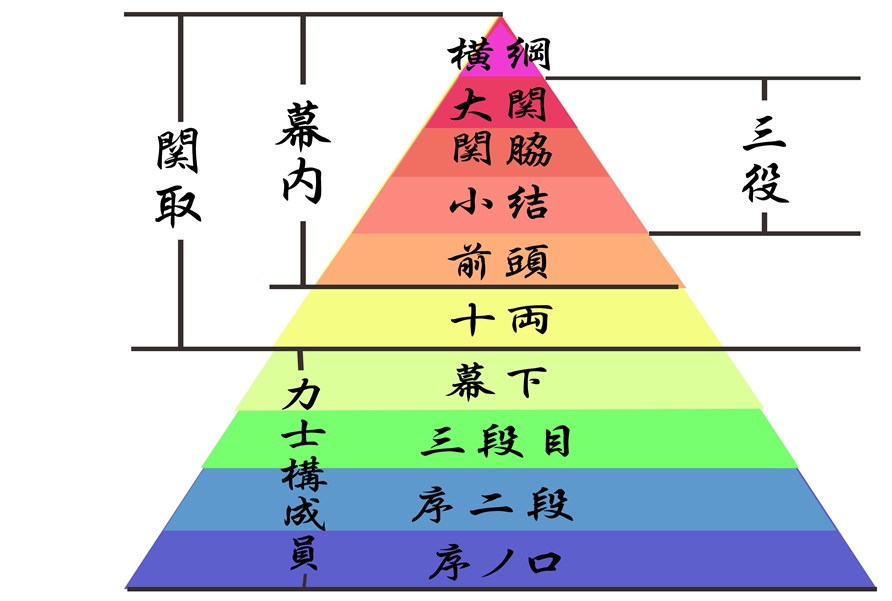

下記の図のように、一番頂点にまで上り詰めなくてはなりません。

ピラミッドの頂点で、ほんの数人しかいません。

大関まで昇進する

大相撲では、力士は以下の順に昇進していきます。

どんな強く、圧倒的な強さを見せても、徐々に昇格するしかないんですね。

- 幕下 → 十両 → 幕内 → 三役(小結・関脇) → 大関 → 横綱

まずは大関に昇進しなければ、横綱になる資格がありません。

大関として優秀な成績を収める

横綱昇進の目安として、「大関で2場所連続優勝」またはそれに準じる成績を収めることが求められます。

ただし、これは厳格なルールではなく、横綱審議委員会の判断次第で特例が認められることもあります。

横綱審議委員会の承認を受ける

大関としての成績をクリアした後、日本相撲協会の横綱審議委員会(有識者による外部組織)が協議し、横綱としての適性を判断します。

「品格・力量ともに申し分ない」と判断されれば昇進が決定。

横綱推挙式と綱締め

横綱推挙式と綱締横綱昇進が決まると「横綱推挙式」が行われ、神社での奉告祭や綱打ち式を経て、土俵入りで綱を締める儀式が行われます。

これにより、横綱は「神の使い」としての役割も担うことになります。

横綱という役職ができた理由

江戸時代の「格式化」

横綱の起源は、江戸時代にまで遡ります。当時の相撲は「勧進相撲」として寺社仏閣での興行が中心であり、格式を重視する風潮がありました。

当時の最強力士が神前で土俵入りをする際、特別に綱(しめ縄)を締めたことが横綱の始まりとされています。

その後、1790年代に第4代横綱・谷風梶之助と小野川喜三郎が「横綱」として正式に認定され、以後、横綱は格式を持つ特別な地位になりました。

「神の使い」としての役割

横綱の綱は、神社の注連縄(しめなわ)と同じ意味を持ち、神聖な存在とされています。

そのため、横綱は単なる「最強の力士」ではなく、神前に相撲を奉納する存在としての格式を持っています。

降格制度がない理由

横綱が降格しないのは、もともと「特別な格式を持つ者」とされているためです。

地位を維持できない場合は、責任を取って「引退」するのが暗黙のルールとなっています。

横綱の象徴:土俵入りの型

横綱には、土俵入りの際に2つの型があり、どちらを選ぶかは本人次第です。

型 特徴

雲龍型(うんりゅうがた)

両腕を前方に突き出し、片手を腰に当てるポーズ。最も多くの横綱が採用。

不知火型(しらぬいがた)

両腕を大きく広げるポーズ。「美しさ」「華やかさ」を重視する型とされる解説も多い。短命横綱が多いとも言われるが、特に科学的な根拠はありません。

横綱の責任

横綱には、単なる「最強の力士」としての役割以上に、相撲界を支える大きな責任があります。

横綱の品格

横綱には「品格」が求められます。

これは、相撲界の象徴として、力だけでなく行動や態度でも模範となるべきという考え方です。

例えば、第68代横綱朝青龍は、暴行事件などの問題行動により引退勧告を受けました。

横綱の引退

横綱は成績が落ちても降格はありません。しかし、以下のような状況になると、自主的に引退することが求められます。

- 成績不振が続く

- 怪我で長期間休場

- 品格に問題がある行動を取る

実際に、多くの横綱は成績不振や怪我が原因で引退しています。

横綱の諸記録

初代横綱

初代横綱の記録は、伝承的なところがあり、下記の人物は実在しなかったという説もあるが、、、公式の相撲協会では”初代”と名を連ねています。力士としての活動は、1600年代の後半あたりとされ、今から400年近くも前の話になります。

- 明石 志賀之助/詳細不明

最大在籍期間

- 84場所(2007年7月から2021年9月まで)/白鵬

最大優勝数

- 45回/白鵬

最少優勝数

- 0回/双羽黒

最高勝率

横綱に昇格したことがある力士の中で、生涯勝率が最も高い力士です。

(生涯取り組み数100以上)

- .949/谷風 梶之助[258勝14敗]

(横綱にならなかった人を含めると雷電 爲右エ門の.962)

最大連勝数

- 69連勝/双葉山定次

最大連敗数

- 8連敗(不戦敗2を含めると10連敗)/稀勢の里

歴代横綱一覧

| 代数 | 四股名 | 出身地 | 横綱昇進年 | 引退 | 優勝回数 | 幕内勝率 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 初代 | 明石 志賀之助 | 栃木県? | 不明 | 不明 | 不明 | = |

| 2代 | 綾川 五郎次 | 栃木県 | 不明 | 不明 | 不明 | = |

| 3代 | 丸山 権太左衛門 | 宮城県 | 1749年 | 1749年 | 不明 | = |

| 4代 | 谷風 梶之助 | 宮城県 | 1789年11月 | 1794年11月 | 21回 | 0.949 |

| 5代 | 小野川 喜三郎 | 滋賀県 | 1789年11月 | 1797年10月 | 7回 | 0.917 |

| 6代 | 阿武松 緑之助 | 石川県 | 1828年2月 | 1835年10月 | 5回 | 0.821 |

| 7代 | 稲妻 雷五郎 | 茨城県 | 1829年9月 | 1839年11月 | 10回 | 0.919 |

| 8代 | 不知火 諾右衛門 | 熊本県 | 1840年11月 | 1844年1月 | 1回 | 0.762 |

| 9代 | 秀ノ山 雷五郎 | 宮城県 | 1847年9月 | 1850年3月 | 6回 | 0.842 |

| 10代 | 雲龍 久吉 | 福岡県 | 1861年9月 | 1865年2月 | 7回 | 0.799 |

| 11代 | 不知火 光右衛門 | 熊本県 | 1863年10月 | 1869年11月 | 3回 | 0.773 |

| 12代 | 陣幕 久五郎 | 島根県 | 1867年1月 | 1867年11月 | 5回 | 0.946 |

| 13代 | 鬼面山 谷五郎 | 岐阜県 | 1869年2月 | 1870年11月 | 7回 | 0.856 |

| 14代 | 境川 浪右エ門 | 千葉県 | 1877年2月 | 1881年1月 | 5回 | 0.837 |

| 15代 | 梅ヶ谷 藤太郎 (初代) | 福岡県 | 1884年2月 | 1885年5月 | 9回 | 0.951 |

| 16代 | 西ノ海 嘉治郎 (初代) | 鹿児島県 | 1890年5月 | 1896年1月 | 2回 | 0.774 |

| 17代 | 小錦 八十吉 (初代) | 千葉県 | 1896年5月 | 1901年1月 | 7回 | 0.833 |

| 18代 | 大砲 万右エ門 | 宮城県 | 1901年5月 | 1908年1月 | 2回 | 0.772 |

| 19代 | 常陸山 谷右エ門 | 茨城県 | 1903年6月 | 1914年5月 | 8回 | 0.909 |

| 20代 | 梅ヶ谷 藤太郎 (2代) | 富山県 | 1903年6月 | 1915年6月 | 3回 | 0.862 |

| 21代 | 若嶌 權四郎 | 千葉県 | 1903年1月 | 1907年1月 | 4回 | 0.737 |

| 22代 | 太刀山 峯右エ門 | 富山県 | 1910年6月 | 1917年1月 | 11回 | 0.878 |

| 23代 | 大木戸 森右エ門 | 兵庫県 | 1913年1月 | 1914年1月 | 10回 | 0.877 |

| 24代 | 鳳 谷五郎 | 千葉県 | 1914年6月 | 1919年5月 | 2回 | 0.688 |

| 25代 | 西ノ海 嘉治郎 (2代) | 鹿児島県 | 1915年5月 | 1918年5月 | 1回 | 0.736 |

| 26代 | 大錦 卯一郎 | 大阪府 | 1917年5月 | 1923年1月 | 5回 | 0.881 |

| 27代 | 栃木山 守也 | 栃木県 | 1918年2月 | 1925年5月 | 9回 | 0.878 |

| 28代 | 大錦 大五郎 | 愛知県 | 1918年5月 | 1922年1月 | 6回 | 0.765 |

| 29代 | 宮城山 福松 | 岩手県 | 1922年2月 | 1931年3月 | 6回 | 0.671 |

| 30代 | 西ノ海 嘉治郎 (3代) | 鹿児島県 | 1922年5月 | 1928年10月 | 1回 | 0.792 |

| 31代 | 常ノ花 寛市 | 岡山県 | 1924年1月 | 1930年10月 | 10回 | 0.770 |

| 32代 | 玉錦 三右エ門 | 香川県 | 1932年1月 | 1938年5月 | 9回 | 0.716 |

| 33代 | 武藏山 武 | 東京都 | 1936年1月 | 1939年5月 | 1回 | 0.645 |

| 34代 | 男女ノ川 登三 | 島根県 | 1937年1月 | 1942年1月 | 2回 | 0.645 |

| 35代 | 双葉山 定次 | 大分県 | 1938年1月 | 1945年11月 | 12回 | 0.802 |

| 36代 | 羽黒山 政司 | 秋田県 | 1942年1月 | 1953年9月 | 7回 | 0.773 |

| 37代 | 安藝ノ海 節男 | 広島県 | 1943年1月 | 1946年11月 | 1回 | 0.706 |

| 38代 | 照國 万藏 | 秋田県 | 1943年1月 | 1953年1月 | 2回 | 0.749 |

| 39代 | 前田山 英五郎 | 富山県 | 1947年11月 | 1949年10月 | 1回 | 0.665 |

| 40代 | 東富士 謙蔵 | 静岡県 | 1949年1月 | 1954年9月 | 6回 | 0.715 |

| 41代 | 千代ノ山 雅信 | 北海道 | 1951年9月 | 1959年1月 | 6回 | 0.711 |

| 42代 | 鏡里 喜代治 | 青森県 | 1953年3月 | 1958年1月 | 4回 | 0.688 |

| 43代 | 吉葉山 潤之輔 | 北海道 | 1954年3月 | 1958年1月 | 1回 | 0.668 |

| 44代 | 栃錦 清隆 | 東京都 | 1955年1月 | 1960年5月 | 10回 | 0.716 |

| 45代 | 若乃花 幹士 (初代) | 青森県 | 1958年3月 | 1962年3月 | 10回 | 0.699 |

| 46代 | 朝潮 太郎 (3代) | 高知県 | 1959年5月 | 1961年11月 | 5回 | 0.635 |

| 47代 | 柏戸 剛 | 山形県 | 1961年11月 | 1969年7月 | 5回 | 0.714 |

| 48代 | 大鵬 幸喜 | 北海道 | 1964年3月 | 1971年5月 | 32回 | 0.838 |

| 49代 | 栃ノ海 晃嘉 | 愛媛県 | 1964年3月 | 1966年11月 | 3回 | 0.635 |

| 50代 | 佐田の山 晋松 | 北海道 | 1965年3月 | 1968年3月 | 6回 | 0.726 |

| 51代 | 玉の海 正洋 | 愛知県 | 1970年3月 | 1971年9月 | 6回 | 0.680 |

| 52代 | 北の富士 勝昭 | 北海道 | 1970年3月 | 1974年7月 | 10回 | 0.668 |

| 53代 | 琴櫻 傑將 | 鳥取県 | 1976年5月 | 1974年5月 | 5回 | 0.616 |

| 54代 | 輪島 大士 | 石川県 | 1976年7月 | 1981年3月 | 14回 | 0.744 |

| 55代 | 北の湖 敏満 | 北海道 | 1974年9月 | 19851月 | 24回 | 0.765 |

| 56代 | 若乃花 幹士 (2代) | 青森県 | 1978年7月 | 1983年1月 | 4回 | 0.686 |

| 57代 | 三重ノ海剛司 | 三重県 | 1979年9月 | 1980年11月 | 3回 | 0.568 |

| 58代 | 千代の富士 貢 | 北海道 | 1981年9月 | 1991年5月 | 31回 | 0.761 |

| 59代 | 隆の里 俊英 | 青森県 | 1983年9月 | 1986年1月 | 4回 | 0.597 |

| 60代 | 双羽黒 光司 | 三重県 | 1986年9月 | 1987年11月 | 0回 | 0.694 |

| 61代 | 北勝海 信芳 | 北海道 | 1987年7月 | 1992年3月 | 8回 | 0.693 |

| 62代 | 大乃国 康 | 北海道 | 1987年11月 | 1991年7月 | 2回 | 0.651 |

| 63代 | 旭富士 正也 | 青森県 | 1990年9月 | 1992年1月 | 4回 | 0.637 |

| 64代 | 曙 太郎 | 米国 | 1993年3月 | 2001年1月 | 11回 | 0.741 |

| 65代 | 貴乃花 光司 | 東京都 | 1995年1月 | 2003年1月 | 22回 | 0.764 |

| 66代 | 若乃花 勝 | 東京都 | 1998年7月 | 2000年3月 | 5回 | 0.661 |

| 67代 | 武蔵丸 光洋 | 米国 | 1999年7月 | 2003年11月 | 12回 | 0.726 |

| 68代 | 朝青龍 明徳 | モンゴル | 2003年3月 | 2010年1月 | 25回 | 0.796 |

| 69代 | 白鵬 翔 | モンゴル | 2007年7月 | 2021年9月 | 45回 | 0.846 |

| 70代 | 日馬富士 公平 | モンゴル | 2012年11月 | 2017年11月 | 9回 | 0.656 |

| 71代 | 鶴竜力 三郎 | モンゴル | 2014年5月 | 2021年3月 | 6回 | 0.621 |

| 72代 | 稀勢の里 寛 | 茨城県 | 2017年3月 | 2019年1月 | 2回 | 0.612 |

| 73代 | 照ノ富士春雄 | モンゴル | 2021年9月 | 2025年1月 | 10回 | 0.643 |

| 74代 | 豊昇龍 智勝 | モンゴル | 2025年3月 | 2回 | 0.620 |

歴代の横綱に関連する豆知識・大きな事件・謎

照ノ富士の復活

■第73代 照ノ富士春雄

照ノ富士は大関時代に怪我を悪化させ、序二段まで転落してしまいます。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 最大の転落 | 序二段まで番付降下(大関経験者史上初) |

| 手術 | 両膝の靭帯再建手術 |

| 苦悩の時期 | 糖尿病、腰痛など満身創痍 |

| 復活の原動力 | 地道なリハビリ、相撲への強い執念、支える伊勢ヶ濱親方 |

| 横綱昇進 | 2021年、見事横綱昇進。大関→序二段→横綱の奇跡の復活劇としてファンの間でも伝説化。 |

驚異的な復活劇を見せ、2021年には横綱昇進を果たしました。

これはとてつもないことです!

しかし、2023年以降は怪我に苦しみ、休場が続いています。

- 大関から序二段まで落ちた力士が横綱に返り咲くという前例のない偉業

- しかし、怪我を抱えたままの横綱がどこまで続けられるかが焦点

なぜ、”雷電 爲右エ門”が横綱にならなかったか?

勝率.962を誇り、通算負け星がわずか10個しかなく、最強力士と言われることもある”雷電 爲右エ門”は、相撲の歴史として紹介しておかなければなりません。

最大44連勝したとも言われ、30連勝以上を4回も記録したと伝わるすごい記録を持っている、1769年に生まれた、今から250年ほど前に活躍された力士です。「横綱」とは、単なる“強さ”の象徴ではなく、“相撲界を背負う存在”なんですね。あなたの好きな横綱は誰ですか?

ですが、これだけの成績を上げながらも、最高位は西大関で、横綱になることはありませんでした。

横綱にならなかった理由が諸説ありますが、正確な情報は昔すぎてハッキリはしていないようです。

現代のように、横綱制度がまだ確立できておらず、当時は『吉田司家』という家元から正式に横綱免許を与えられる必要があり、これが非常に限定的だった背景もあるからかもしれませんね。

双羽黒、史上初の横綱の「廃業」事件(1987年)

■第60代 双羽黒光司

双羽黒は横綱昇進後も一度も優勝できず、厳しい批判にさらされていました。

ある日、師匠(立浪親方)と意見が衝突し、部屋を飛び出して失踪してしまします。

その後、引退を発表し、「横綱のクビ!?」のように報道されたことがあるほどセンセーショナルなことでした。

双羽黒は優勝ゼロのまま廃業した唯一の横綱です。

- 初の横綱廃業として大きなニュースになった

- 若手力士の育成環境や指導方法に関する議論が巻き起こった

- 双羽黒はプロレスに転向するも成功せず、最終的には飲食店経営に転身

初の外国人横綱、曙のフィーバー

■第64代 曙太郎

曙はハワイ出身で初の外国人横綱となりました。

ですが、膝の怪我などの体調不良が重なり、横綱としての成績が安定しませんでした。

引退後は糖尿病などで闘病もしました。

- 外国人力士の活躍により、相撲界の国際化が進んだ

- しかし、怪我や病気の管理が不十分であると問題視された

- 曙は引退後、プロレスやK-1に転向し格闘技界でも活躍した

朝青龍の暴行事件(2010年)

■第68代 朝青龍明徳

朝青龍は横綱として数々の優勝を飾ったが、素行の悪さが問題視されていました。

2007年には巡業を仮病で休んでサッカーをしていたことが発覚し、謹慎処分を受けます。

そして2010年、酒の席で一般人に暴行を加えたことが発覚し、日本相撲協会から厳重注意を受けた後、本人が引退を決断しました。

- 横綱の品格問題が再びクローズアップされた

- 引退後は母国モンゴルで実業家として成功

貴乃花と相撲協会の対立(2017~2018年)

■第65代 貴乃花光司

貴乃花の弟子・貴ノ岩が元横綱・日馬富士から暴行を受ける事件が発生します。

貴乃花は日本相撲協会に対して強く抗議し、警察にも被害届を提出します。

これが相撲協会との対立を深めることになり、最終的に貴乃花は協会を退職してしまいます。

- 相撲界の暴力問題が再び注目された

- 日本相撲協会の体制に批判が集まり、一部改革が進む

- 貴乃花は相撲協会を退職し、政界進出やYouTube活動を開始

白鵬の活躍

■第69代 白鵬翔

白鵬は歴代最多優勝記録を持つ大横綱なのですが、土俵上でのガッツポーズや、奇抜な戦術(猫だましなど)が「横綱の品格に欠ける」と批判されてしまいます。

2021年には日本相撲協会からの指導を受けながらも、自身の考えを貫き、最終的に引退を決断。

その他の歴史的な記録としては、横綱としての在籍期間が84場所(2007年7月から2021年9月まで)と史上最長なところと、最大優勝数が45回といったところです。

歴史的な大横綱であることは間違いありません。

- モンゴル出身力士の時代を築いたが、日本の伝統との軋轢が浮き彫りに

- 2022年には宮城野部屋の師匠(宮城野親方)となり、指導者として新たな道を歩む

まとめ

このように、「横綱」とは、単なる“強さ”の象徴ではなく、“相撲界を背負う存在”ということがわかりました。

とても格式高いが高いんですね!

もし、横綱に限らず、相撲業界全体について知りたい方は、是非次も読み進めてみてくださいね。