「漢字には音読みと訓読みがある」

これは多くの人が学校で習う、基本的な知識です。

でも、よく考えてみるととても不思議ではありませんか?

たとえば「行」という漢字。「いく」「おこなう」「ぎょう」「こう」と、読み方がいくつもあります。

さらには「イク」「オコナウ」「ギョウ」「コウ」などとカタカナでも表されます。

こんなにたくさんの読み方があるなんて、ちょっと無駄に感じてしまうほどですね笑

でも、実はこの複雑さには深い歴史と理由があるのです。

今回は、その謎を歴史からたどりながら、なぜ1つの漢字にいくつも読み方があるのかを解き明かしていきます。

ちなみに、私はこの仕組みを知ってから、正直苦手だった漢字がちょっと好きになりました。

<h2″>音読みと訓読みって何?

まずは基本に戻って、音読みと訓読みの違いをおさらいしておきましょう。

| 読み方 | 意味 | 例 |

|---|---|---|

| 音読み | 中国から伝わった漢字の発音に近い読み方 | 山脈(さんみゃく) 河川(かせん) |

| 訓読み | 日本語の言葉に、意味を当てはめて読んだもの | 山(やま) 川(かわ) |

ほとんどの漢字は、この2つの読み方を持っていて、使われる言葉によって読み方が変わります。

目次

なぜ複数の読み方があるのか?

この謎を解くカギは、日本に漢字が伝わってきた歴史にあります。

ひらがなと漢字は、どちらが先にできたの?

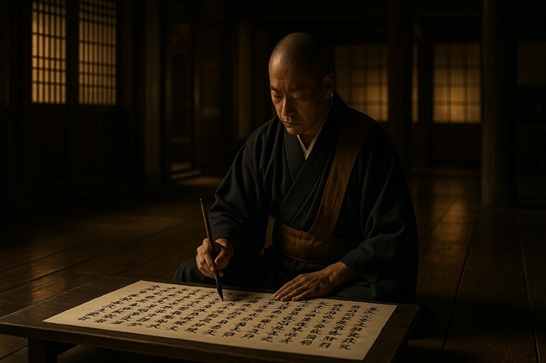

字が中国から日本に伝わったのは、今からおよそ1600年前、古墳時代(4〜5世紀)ごろ。

朝鮮半島を通じて、文字だけでなく、仏教や儒教などの文化も一緒にやってきました。

当時の日本には、まだ文字がありませんでした。

だからこそ、「音を記録する」「意味を残す」という“文字”の考え方自体が革命的だったのです。

日本人はこの漢字をどうにか日本語に応用しようと、さまざまな工夫を重ねていきました。

音読みとは

では、どんな工夫をしていったか見ていきたいと思います。

漢字には「意味」と「音」があります。

日本人は、漢字の意味を理解しながら、中国語の発音をまねて取り入れました。

たとえば、中国語で「山(shān)」という発音を、「サン」、「東(dōng)」という発音を「トウ」といったように、日本語の音に置き換えて読んだのです。

これが音読みです。

もちろん、中国語の発音をそのまま日本語にするのは難しいので、日本人の耳に近い音に置き換えて発音しました。

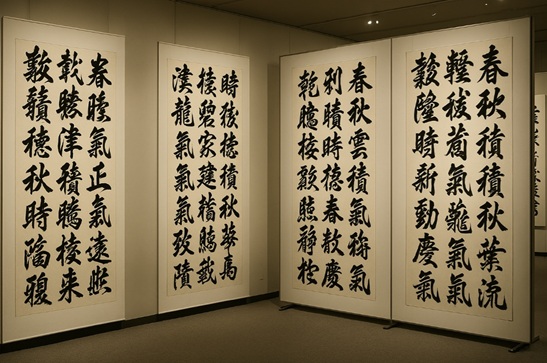

音読みが一つではない理由

また、ここで不思議なのは、1つの漢字の「音読み」と言っても、たくさんの読み方があるところです。

その理由は、漢字が中国から日本に伝わってきた時期や地域が違っていたからです。

時代や地域によって中国語の発音も異なっており、結果として同じ漢字に複数の音読みが生まれたのです。

具体的には以下の3つが主な音読みのバリエーションです。

| 音読み | 日本に伝わった時期 | 伝来ルート | 主な特徴 |

|---|---|---|---|

| 呉音 (ごおん) |

5〜6世紀頃 (飛鳥時代) |

中国南部 (呉地方) |

柔らかく古風な響き。仏教用語に多い。 |

| 漢音 (かんおん) |

7〜9世紀頃 (奈良〜平安時代) |

中国中部 (長安など) |

標準的な読み。公文書・学問に多い。 |

| 唐音 (とうおん) |

10世紀以降 (鎌倉〜江戸時代) |

中国各地 (唐以降) |

輸入品・生活語に多い。 |

このように、伝来ルートや時期によって、複数の音読みができました。

その具体例が下記となっています。

| 音読み | 行 | 頭 | 明 | 音 |

|---|---|---|---|---|

| 呉音 (ごおん) |

ぎょう | ず | みょう | おん |

| 漢音 (かんおん) |

こう | とう | めい | いん |

| 唐音 (とうおん) |

あん | じゅう | みん | いん |

さらに、「栃(トチ)」「藤(トウ)」など、中国語の読み方とは異なるが、日本で音読みとされている読みもあります。

これらは、日本語独自に定着した「慣用音(かんようおん)」と呼ばれ、音読みにぞくします。

この慣用音があることからも、音読みが増えていった理由の一つになります。

訓読みとは

では、次の工夫です。

訓読みについてまとめていきたいと思います。

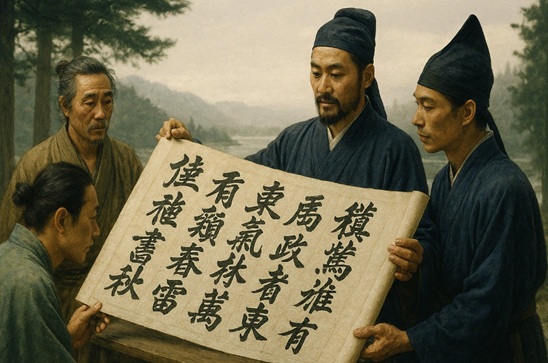

訓読みは、もともと日本にあった「大和言葉」と呼ばれる、日本固有の日本語です。

「やま」「かわ」「ひかる」「たのしい」など、自然や感情、日常の動作を表すような言葉が該当します。

これらは口伝え(口頭伝承)で受け継がれてきた言語であり、記録するための文字を持っていませんでした。

こうした言葉に、あとから意味の合う漢字を当てて訓読みが生まれました。

たとえば、もともと日本人が「やま」と呼んでいた自然の地形に、中国から「山」という漢字が伝わってきたとき、

「この“山”って漢字、うちらの“やま”と同じ意味だな」

じゃあ、“山”って書いて“やま”って読もう!

こうやってできたのが「訓読み」なのです。

訓読みとは、いわば「漢字で書かれた日本語」と言えるでしょう。

つまり、日本語と漢字のハイブリッドなのです。

こうして、初めて日本語が「書ける」ようになりました。

主な訓読みを下記にまとめてみました。

| 大和言葉 (話し言葉) |

対応する漢字 | 訓読み(読み方) |

|---|---|---|

| やま | 山 | やま |

| かわ | 川 | かわ |

| はな | 花 | はな |

| たべる | 食べる | たべる |

| ひかる | 光る | ひかる |

| とぶ | 飛ぶ | とぶ |

| うた | 歌 | うた |

【大和言葉と訓読みの関係】

◎ 訓読みは、大和言葉に漢字を当てた読み方

つまり、大和言葉が先にあって、あとから漢字が当てられたのです。

”ひらがな”と”カタカナ”の誕生

ですが、日本語と中国語は文の構造が全く違い、日本語には「助詞」「活用」「音の数」が多く、漢字だけでは表しにくい部分がたくさんりました。

そこで、「山(やま)」を「也麻」と書いたり、「かなし(愛し)」を「加奈之」と書いたりし、日本語を漢字で音だけを借りて書く方法が生まれます。

これを 「万葉仮名(まんようがな)」 といいます。

意味ではなく音に注目して漢字を使っていたのですね。

この万葉仮名はその後、政治・宗教・外交などの記録に使われるようになりました。

ですが、この万葉仮名は難しそうに見える漢字が多く、万葉仮名の書きづらさや使いづらさは、当時にはやはりあったそうです。

そして何百年もかけて、万葉仮名は簡略化していきます。

貴族の女性たちは、万葉仮名を崩して丸く書いていき、そして広まったものが「ひらがな」と呼ばれるようになります。

また、お坊さんたちが、仏教経典を訓読する際に、漢字の一部分を使って略した記号のようなものが「カタカナ」となっていったそうです。

平安時代には、ひらがなは「女手(おんなで)」、漢字やカタカナは「男手(おとこで)」と呼ばれ、使い分けられていました(ひらがなは、男性も使っていたようです)。

なので、漢字とひらがな・カタカナでは、漢字の方が先にあったということですね。

音読み・訓読み雑学

特殊な音読み「慣用音」

慣用音とは、中国語の発音を正しく反映していないけれど、日本語の中で長い間使われて定着した音読みのことです。

つまり、本来の漢音や呉音とは異なる発音であっても、人々の間で広く使われるうちに「音読み」として認められるようになったものです。

慣用音が生まれた背景には、以下のような要因があります:

- 中国語の正しい発音が正確に伝わらなかった

- 日本人が読みやすい音に“アレンジ”してしまった

- 公式な読みとは異なる俗用が、そのまま普及してしまった

つまり、誤読・簡略化・言い間違いのようなものが、後に定着して「正しい読み方」として扱われるようになったのです。

それでは、主な慣用音をまとめときますね。

| 漢字 | 慣用音の読み | 本来の音(漢音・呉音) | 備考 |

|---|---|---|---|

| 栃 | トチ | なし(日本固有漢字) | 和製漢字につけた音読み |

| 藤 | トウ | トウ(だが語源は不確か) | 漢音とは微妙に異なる発音 |

| 熊 | ユウ | ユー(中) | 「熊本=ゆうほん」などには使われないが、文献には存在 |

| 鍋 | ナベ | — | 「鍋島(なべしま)」など、慣用的に用いられている |

※一部の慣用音は「和製漢字」にも関連します。和製漢字とは、日本で作られた漢字で、中国には存在しないものです(例:働、畑、峠、腺など)

音読みでも訓読みでもない「熟字訓」

熟字訓とは、2字以上の漢字の熟語全体に対して、日本語の一語を当てて読む特殊な訓読みのことです。

たとえば、「氷柱」を「つらら」と読んだりすることですね。

簡単に言えば、「個々の漢字の読みを無視して、言葉全体に“日本語の意味と音”をあてた読み方」です。

音読みでもなく、訓読みでもないのですが、分類上は訓読みとされることもあるそうです。

”訓”という言葉がついているので、大和言葉のイメージが強いということかもしれません。

主な熟字訓につて一覧にしてみました。

| 熟字訓 | 読み方 | 意味 | 漢字ごとの読みとは一致する? |

|---|---|---|---|

| 氷柱 | つらら | 氷の柱状のもの | × (「こおりちゅう」ではない) |

| 明日 | あした・あす(※1) | 次の日 | × (「めいにち」「みょうにち」ではない) |

| 今日 | きょう | 当日 | × (「こんにち」ではない) |

| 木綿 | もめん | コットンの布 | × (「きわた」ではない) |

| 土産 | みやげ | おみやげ | × (「どさん」ではない) |

| 雪崩 | なだれ | 雪が崩れ落ちる現象 | × (「せつほう」ではない) |

| 月日 | つきひ | 時間の経過 | × (「げっぴ」「がっぴ」ではない) |

| 草履 | ぞうり | サンダルのような履き物 | × (「そうり」ではない) |

| 煙草 | たばこ | タバコ | × (当て字+熟字訓) |

(※1「明日」は、文語では「みょうにち(音読み)」とも読まれますが、日常では「訓読みの熟字訓」として「あした/あす」が使われます。)

また、古い時代に使われていた読み方が、時代とともに変化して現在の読みになった熟字訓もあります。

たとえば「相撲(すもう)」は、もともと「すまい」という読みが変化し、現在の「すもう」になりました。

音読みと訓読みの見分け方のコツ

熟語は音読みが多い

例:「電話(でんわ)」「活動(かつどう)」など2字熟語はほとんど音読み。

単独で使うと訓読みが多い

例:「水(みず)」「花(はな)」「森(もり)」など。

送り仮名があると訓読み

例:「歩く(あるく)」「食べる(たべる)」「高い(たかい)」「大きい(おおきい)」「新しい(あたらしい)」など。

音訓ミックスも存在する

例:「着物(きもの)=音読み+訓読み」や「早口(はやくち)」など。

漢字の意味は「音読み」で拡張される

音読みは、「経済」「教育」「情報」など、「専門用語」や「抽象語」に多く使われます。

学習が進むほど音読み熟語が増える傾向あります。

訓読みは「生活語」「感情語」に強い

訓読みは身近な言葉や自然・感情表現などに多く使われます。

例:「泣く」「走る」「風」「山」など。

詩や物語、日本文化に深く関わる読み方。

当て字や特殊読みも存在

「煙草(たばこ)」「寿司(すし)」など、読みがまったく予想できない言葉もたくさんあります。

これらは“当て字”や“慣用読み”と呼ばれ、辞書でも特別扱いされます。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

音読みと訓読みはこんなに深い歴史があるんです。

- 箇条書きにしてまとめておきますね。

- 漢字は中国から伝わってきた文字で、当初の発音を取り入れた読み方が「音読み」です。

- 漢字が伝わる前から日本にあった大和言葉(日本語)に意味を当てはめて読んだのが「訓読み」です。

- 日本語と中国語は構造が大きく異なるため、漢字を日本語に合わせる工夫として、音読みと訓読みの両方が使われるようになりました。

- 音読みには、伝来した時代や地域の違いによって、「呉音」「漢音」「唐音」という3種類が存在します。

- 訓読みは、漢字が意味を表し、日本語が音を表すというハイブリッドな読み方です。

- 「氷柱(つらら)」や「木綿(もめん)」などのように、漢字2字に対して日本語1語を当てる熟字訓という特殊な読みもあります。

- 現代日本語では、熟語=音読み、単独の漢字=訓読みという使い分けが多く見られますが、例外も多く、読みの多様性は日本語の豊かさそのものです。

- 漢音・呉音・唐音以外にも、日本で独自に定着した「慣用音」という特殊な音読みも存在します。

このように、漢字の読み方の複雑さは、日本語と中国語という異なる言語の融合の歴史そのものです。

仕組みを知れば知るほど、ただの暗記ではなく、日本語の成り立ちと文化の奥深さが見えてきます。