「インフレ」と「デフレ」って学校で習ったものの、いざニュースで聞くとピンとこなかったりしますよね。

そのインフレとデフレをわかりやすく理解できるようにまとめました。

まずは一覧で見てみましょう。

ただ、表だけでは少しわかりづらいかもしれません。だからこそ、このあとの解説もぜひ読んでみてください。

きっとカンタンに理解できるはずです。

※このページの画像はすべてAIによるイメージです

| インフレ | デフレ | スタグフレーション | |

| 物価 | 上がる | 下がる | 上がる |

| お金の価値 | 下がる | 上がる | |

| 株価 | 上がる | 下がる | 下がる |

| 金利 | 上がる | 下がる | 政策次第 |

| 国際的通貨の価値 | 円安 | 円高 | |

| ダイヤや金の価値 | 変わりにくい | 変わりにくい | 変わりにくい |

| 本来の名称 | インフレーション | デフレーション | スタグネーション +インフレーション |

| 英語記載 | inflation | Deflation | stagflation |

目次

インフレとは?

インフレってどんな状態のことを言うの?

物価がどんどん上がっていく状態のことです。

インフレになると、100円の缶コーヒーが、120円、150円、180円と上がっていってしまいます。

例えば、100円の缶コーヒーが、200円にまで上がってしまったとしましょう。

そうなると、以前は200円出せば2本買えていた缶コーヒーが、200円で1本しか買えない状態になってしまいます。

つまり、200円で買えるコーヒーの数が減ったということは、お金の価値が下がってしまったということです。

※さらに例を言うと、今あなたが1万円札を無くしたとしましょう。きっと見つかるまで大騒ぎですよね。

ですが、インフレ率が100倍になって世の中の誰しもが給料が毎月3,000万円になったらどうでしょう。

「1万円くらいまぁいいか」と思えますよね。

なのでインフレってお金の価値が下がってしまうんです。

インフレはなぜ起こるの?

一般的にインフレは2種類あります。

それは、需要が供給を上回って値段が上がる「ディマンド・プル・インフレ」型と、生産コストが上がったりして物価が上がる「コスト・プッシュ型」の2種類があります。

その2つの原理を解説していきます。

景気が良いとき(ディマンド・プル型)

経済が好景気の状態だったりして、「売りたい」人より「買いたい」と思う人が多くなると、インフレが起こりやすくなります。

企業は、買い手が多いと「今まで缶コーヒー100円で売ったけど、200円でも売れるんじゃないか、、、」と思って値段を上げたくなりますよね。

買い手が多いと値段を上げても売れるので、その会社はたくさんの利益が出るので、社員の給料も上がります。

社員の給料が上がれば、たくさんモノが買えるので、もっとモノが欲しくなりますよね。

モノが欲しいということは、、、買い手が更に増えるということになります。

そうすると、缶コーヒーは、200円から300円まで値段が上がっても売れてしまいます。

そしてまた会社の利益は更に増え、さらに給料が増えて、さらに買い手が増えて、、、

というスパイラルでどんどん物価が上がっていき、インフレとなります。

これを、「ディマンド・プル型インフレ」と呼びます。

・需要が増える(人々がモノをたくさん買いたがる)

↓

・価格が上がる(売り手が強気に値上げ)

↓

・企業の売上・利益が増える

↓

・給料が上がる、雇用が増える

↓

・人々の消費意欲がさらに高まる(需要↑)

↓

・さらに価格が上がる

突発的にモノが無くなった時(コスト・プッシュ型)

米って生活に必需品なので、年によって買い手がそうそう変わるものではないですよね。常に買い手は多い状態です。

もし、冷夏などで米の取れ高が去年の半分くらいになってしまったとします。

そうすると、米の買い手は一定なのに、米が大幅に不足している状態になります。

つまり、圧倒的に買いたいという人が多い状態になりますよね。

そうなると、どんな高くても米がほしい!という人に合わせて米の値段は急激に上がっていきます。

また、2024年前後の日本のように、原油や天然ガスなどエネルギー資源や肥料などのコストが上がり、それに伴って値上がりしてインフレが起こるパターンもあります。

さらには、円安による為替の影響などで、海外から輸入する商品の仕入れ価格が高騰することによってもインフレが起こります。

このような供給不足による物価上昇は、「コスト・プッシュ型インフレ」と呼ばれます。

・供給が減る(例:不作・輸入困難)

↓

・市場にモノが足りなくなる

↓

・希少価値が上がり、価格が急騰

↓

・企業も仕入れコストが上がる

↓

・販売価格も上げざるを得ない

↓

・物価全体が上昇する(インフレ)

インフレのメリット、デメリット

メリット

買い手が多いということは、モノを作れば作るほど売れるということになります。そうなると、お金は世の中を大きく駆け巡り、経済は大幅に成長していくことになりますね。

また、モノがたくさん売れるということは、給料が上がるだけでなく、仕事もたくさん増えることになります。社会の失業率が下がることも大きなメリットの1つです。

ディマンド・プル型インフレは、景気が良いときに起こりやすいのはそのためです(※コスト・プッシュ型インフレの時は当てはまりません)。

デメリット

お金の価値が下がるということは、いつか家計を苦しめることになります。急激な景気と物価上昇も、いつか終わりを告げ、「バブル」のようにはじけて大不況に突入する危険性もあります。

また、お金の価値が下がると「円安」を引き起こすことになります。

円安になると、輸出にはメリットがありますが、輸入には大きなデメリットです。

デフレ

デフレってどんな状態のことを言うの?

物価がどんどん下がっていく状態のことです。

デフレになると、100円の缶コーヒーが、90円、80円、70円と下がっていってしまいます。

例えば、100円の缶コーヒーが、50円にまで下がってしまったとしましょう。

そうなると、200円で2本買えていた缶コーヒーが、200円で4本も買える状態になってしまいますよね。

つまり、200円で買えるコーヒーの数が増えたということは、お金の価値が上がったということです。

デフレはなぜ起こるの?

経済が不景気の状態だったりして、「買いたい」人より「売りたい」と思う人が多くなった状態になると、デフレが起こりやすくなります。

企業はモノを売りたいけど、全然売れないから値段を下げてようやく売れるようになった。でも値段を下げた分、会社の利益が減ったからコストを下げるので、社員の給料も下がります。

給料が下がったら、さらにモノを買う意欲が下がり、値段を更に下げないとモノが売れなくなってしまいます。

値段を更に下げた分、更に会社の利益は下がります。社員の給料ももっと減るので、モノを買う意欲は更に下がり、、、

という悪いスパイラルが生まれ、物価が下がり続けてデフレが生まれます(デフレスパイラル)。

・モノが売れない(消費者が節約・控えめ)

↓

・価格を下げないと売れない(値下げ競争)

↓

・企業の利益が減る

↓

・給料が減る・リストラが起きる

↓

・消費者がさらにモノを買わなくなる(需要↓)

↓

・さらに価格が下がる

第二次世界大戦以降、デフレになった国って、、、実は先進国の中では、日本だけなんです。1990年代のバブルの崩壊以降ですね。

今となっては、デフレが当たり前になっているような日本ですが、世界的に見れば相当レアな経済現象と言えます。

そのデフレが、今だに抜け切れていないというのはさらにレアですね。

デフレのメリット、デメリット

メリット

物価が下がるということは、モノが安く買えるということですね。デフレも短期的に見ればよく見えます。

デメリット

モノが安く買える、、、というのはメリットですが、実は全く喜んではいられないんです。

例えば、モノの売値が安くなると、企業は仕入れコストを削る必要が出てきます。すると、商品の質が下がったり、人件費カットで給料が下がったりすることもあり、最終的にはわれわれ生活者を苦しめてしまいます。

いわゆる不況という状態ですね。そうなると、国内経済は縮小し、経済成長も悪化します。

その他、インフレやデフレに関して覚えておいた方が良いこと

インフレやデフレに影響を与えないモノとは?

このように、物価や貨幣価値は市場原理やその他の要因によって大きく変動します。

ですが、その中で唯一、あまり大きく影響を受けないものがあります。

それは、ダイヤモンドや金といった現物資産です。

これらの価値は、レートで世界共通となっているので、どこかの国でインフレやデフレが起こったからと言って価値が大幅に増減するものではありません。

金やダイヤモンドなどの現物資産は、インフレ時に価値が下がりにくい「安全資産」として評価されることが多いです。

ただし、完全に価格が変わらないわけではなく、需給や投資家心理、国際情勢により価値が変動することもあります。

スタグフレーション

インフレとデフレの他にももう1つ忘れてはならないものがあります。

それが、スタグフレーションですね。

これは、景気が後退しているのに、物価上昇が起こるような経済状態のことを指します。

例えば、不景気の中であっても、原油価格の高騰や、海外からの原材料価格の高騰などにより、国内物価が上昇して起こります。

経済が停滞して、わたしたちの給料はどんどん下がってきているのに、物価は逆に高くなっているという最悪の状況ですね。

日本では、1970年代のオイルショック以降にこの状態となったことがあります。

・輸入コスト↑(原油・原材料が高騰)

↓

・販売価格↑(生活必需品が値上がり)

↓

・家計の負担が増える

↓

・消費が冷え込み、需要は伸びない

↓

・企業の利益は出ず、給料も上がらない

↓

・景気は停滞したまま → でも物価だけが上がる

インフレ・デフレ・スタグフレをすべて経験した日本

このように、言葉で書くとちょっと難しい内容になってしまいますが、実際のケースで勉強するとより分かりやすくなります。

何と日本は、インフレ・デフレ・スタグフレをすべて経験した国なんです。

しかも、この数十年の間に目まぐるしく変わっていったのですから、不思議ですよね。

この数十年を3つの時代に分けて、物の値段(物価)やお金の動きがどう変わっていったのかを、やさしく説明します。

1980年代後半:バブル時代

1980年代の終わりごろ、日本はとても景気がよくて、お金をたくさん使う人が多い時代でした。会社もたくさんもうけていて、土地や株の値段がどんどん上がっていきました。この現象を「バブル経済」といいます。

人々は海外旅行に行ったり、ブランド品を買ったり、高い家やマンションを買おうとしたり、とにかくお金を使うことに積極的でした。その影響で、モノの値段(物価)も少しずつ上がっていました。

これは、生活に必要なモノというよりは、土地や株などの値段=「資産の価格」が大きく上がったという意味での「インフレ」でした。

1991年〜2020年代前半:デフレ時代

1991年、バブルがはじけて、景気が急に悪くなりました。不動産や株の値段が下がってしまい、会社はもうけが少なくなって、社員を減らしたり、給料を下げたりしはじめました。

このころから、日本では「モノが売れにくくなって、値段が下がる」時代が長く続きました。これが「デフレ」です。スーパーやお店はお客さんを呼ぶために、どんどん値下げをして、安い商品ばかりが人気になりました。

そして、会社があまり人を雇わなくなり、「就職氷河期」と呼ばれる、若い人が仕事に就きにくい時代も続きました。

この時代は、たしかにモノの値段は安かったけれど、給料は上がらず、将来が不安になるような空気が日本全体に広がっていました。

2022年〜2024年:スタグフレーション

2022年以降の日本では、また物価が上がりはじめています。原因は、コロナの影響でモノが世界中で足りなくなったことや、戦争、円安などです。

たとえば、卵・ガソリン・電気・ガスなど、毎日の生活に欠かせないものが高くなっていて、「買い物をしても前より多くお金がかかる」という声が多くなっています。

でも問題なのは、給料がそれほど上がっていないこと。モノの値段はどんどん高くなっているのに、もらえるお金が変わらないから、生活は前より苦しくなっている人も多いんです。

これは、「スタグフレーション」という、景気はよくないのに物価だけが上がるやっかいな現象に近い状態です。

日本は、いったいいつになれば景気が良くなるのでしょうか、、、

インフレにまつわる衝撃ニュース

このようにインフレは比較的多く起きるのですが、そのインフレの中でもとてつもないインフレ”ハイパーインフレ”が起こることもあります。

ハイパーインフレには、以下のような原因があります。

- 通貨の過剰供給

- 生産の崩壊

- 国際信頼の喪失

- 通貨切替の失敗

日本では、ニュースでは物価が1.5倍になれば大ニュースになりますよね。

ですが、ハイパーインフレはそのレベルではありません。

どのくらいの規模のインフレが起きたのか、実際の物価上昇の倍率をもとに、世界のハイパーインフレを紹介していきます。

これらが、実際に世界で起きたケースを紹介したいと思います。

ハンガリー(1945〜1946年)

歴史上、もっとも極端なインフレを経験したのが、第二次世界大戦後のハンガリーです。

戦争で荒廃しきった経済に加え、占領軍の負担、政府の混乱、そして通貨の無制限な増刷が重なり、わずか1年で物価が41京倍(4.1×10¹⁶倍)に達するという記録的なインフレが発生しました。

あまりに桁違いな数字のため、政府は「10垓ペンゲー紙幣」という、想像を絶する額面の紙幣まで発行しました。

物価は1日で2倍、3倍と跳ね上がり、国民は通貨を信じられなくなり、最終的には新通貨「フォリント」が導入されて、ようやく落ち着きを取り戻しました。

- 物価上昇倍率:約41京倍(4.1 × 10¹⁶倍)

- 時期:第二次世界大戦直後(1945年7月~1946年7月)

- 背景:戦争被害、ソ連の占領、国家財政の崩壊による通貨の濫発

- 終息策:新通貨「フォリント」導入でリセット

ジンバブエ(2007〜2009年)

アフリカのジンバブエも、史上最悪クラスのハイパーインフレを経験しました。

2000年代後半、政権の独裁化と経済政策の失敗により、農業が崩壊。国民を支える食料も燃料も足りなくなった結果、政府は無制限に紙幣を印刷し続けました。

その結果、2008年のインフレ率は年800億%以上。1日で物価が3倍以上になり、「100兆ジンバブエドル紙幣」が発行されるほどでした。

買い物は、価格が変わる前の“数秒の勝負”。結局、政府は自国通貨の使用をやめ、米ドルなどの外貨に切り替えてこの危機をしのぎました。

- 物価上昇倍率:数億倍(推定)

- 時期:ムガベ政権末期(2007年~2009年)

- 背景:土地改革の失敗、農業崩壊、中央銀行の無制限な紙幣増刷

- 終息策:2009年に通貨の使用を停止し、米ドル等の外貨経済に移行

ロシア(旧ソビエト時代・1917〜1924年)

1917年のロシア革命と、それに続く内戦によって、ロシア(後のソ連)は経済が完全に麻痺した状態に陥りました。

政府は戦争を維持するために通貨を次々に刷り続け、インフレは制御不能になってしまいます。

その結果、物価は約170億倍に膨れ上がり、市民は貨幣を信用しなくなりました。市場では物々交換が復活し、配給制度が始まり、紙幣はもはや「紙くず」となっていたのです。

最終的に、1921年に導入された「新経済政策(NEP)」が少しずつ経済を立て直すきっかけとなりました。

- 物価上昇倍率:約170億倍

- 時期:ロシア革命・内戦期(1917〜1924)

- 背景:帝政崩壊後の内戦と「戦時共産主義」政策による経済混乱

- 終息策:1921年に「新経済政策(NEP)」導入し部分的に市場回復

ブラジル(1980年代〜1994年)

南米の大国ブラジルも、20世紀末にかけて慢性的なインフレ地獄に悩まされました。

政府の財政赤字が膨れ上がり、通貨を次々と切り替えても、効果は一時的。

1980年代後半から1994年までの累積インフレは、2兆倍を超えたと推定されています。スーパーでは毎朝値札が貼り替えられ、人々は給料を受け取った瞬間に食料を買いに走る日常でした。

最終的には、1994年に「プラン・レアル」と呼ばれる改革が成功し、新通貨「レアル」が信頼を取り戻しました。

ブラジルも、20世紀末にかけて慢性的なインフレ地獄に悩まされました。政府の財政赤字が膨れ上がり、通貨を次々と切り替えても、効果は一時的でした。

1980年代後半から1994年までの累積インフレは、2兆倍を超えたと推定されています。

スーパーでは毎朝値札が貼り替えられ、人々は給料を受け取った瞬間に食料を買いに走る日常でした。

最終的には、1994年に「プラン・レアル」と呼ばれる改革が成功しました。

新通貨「レアル」が信頼を取り戻しました。

- 物価上昇倍率:約2兆倍(累積)

- 時期:1986年〜1994年

- 背景:慢性的な財政赤字と通貨切り替えの連続、政治的混乱

- 終息策:1994年の「レアル・プラン」で安定化

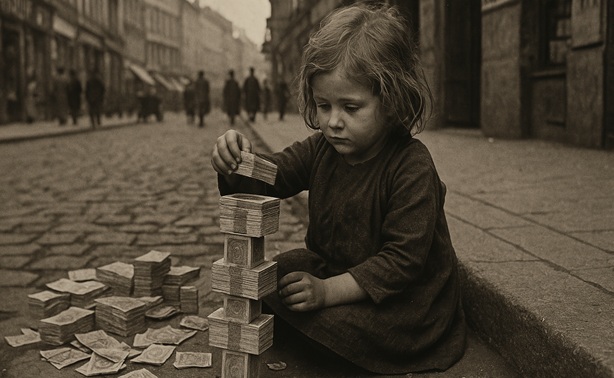

ドイツ(ヴァイマル共和国・1921〜1923年)

第一次世界大戦後のドイツでは、賠償金の支払いと経済の混乱により、猛烈なインフレが発生しました。

1923年には、物価が10億倍に膨れ上がり、パン1斤に数千億マルクが必要な状態に。

人々は紙幣を暖炉で燃やしたり、子どもたちが札束で遊んだりするほど、通貨は意味を失っていました。

ドイツ政府は「レンテンマルク」という新通貨を導入してインフレを食い止め、ようやく安定を取り戻します。

- 物価上昇倍率:約10億倍

- 時期:第一次世界大戦後の賠償金支払い期(1921〜1923)

- 背景:戦争賠償・政府の通貨乱発・ルール地方の占領など

- 終息策:レンテンマルク(新通貨)導入による通貨改革

デフレにまつわる衝撃ニュース

デフレはインフレのように目に見えて派手ではありませんが、実はじわじわと社会に影を落とす「静かな経済危機」であることが多いです。

人々が将来に不安を感じて消費を控えると、企業の売上が減り、雇用が縮小し、さらに給料が減る…という悪循環に陥ります。

世界の事例を通しても、デフレは単なる「物価の安さ」ではなく、経済全体の縮小を示す警告サインであることが分かります。

日本(1990年代〜2020年代前半)

日本は、先進国の中でも最も長くデフレが続いた国で、「失われた30年」と呼ばれています。

バブル経済が崩壊した1990年代初頭から、2020年代前半までの約30年間、物価はほぼ横ばいか下落を続けました。

この間、経済は停滞し、企業は価格競争を強いられ、賃金も伸び悩み、消費も冷え込むというデフレスパイラルが続きました。

住宅価格や土地価格の下落に加え、労働市場の不安、終身雇用制度の揺らぎなど、社会全体にも大きな影響を与えました。

「節約志向」「低価格志向」が定着し、「失われた10年」「20年」そして「30年」と、呼び名が変化するほど長期化しました。

アメリカ(1930年代)

1929年のウォール街株式市場の崩壊をきっかけに、アメリカは深刻な経済危機、つまり世界大恐慌に突入しました。

この時期、企業の倒産が相次ぎ、銀行も次々に破綻。人々の所得は激減し、物価は大きく下落しました。特に1930〜1933年の間は、年間10%以上のデフレ率が記録されるなど、急激なデフレが進行しました。

失業率は一時25%を超え、アメリカ社会は未曾有の不況に見舞われました。このデフレから脱出するために行われたのが、フランクリン・ルーズベルト大統領の「ニューディール政策」です。

公共事業を通じて雇用を創出し、経済を再建する取り組みが進められました。

この経験から、「デフレに陥ったら、思い切った財政出動が必要だ」という考えが、現代経済政策の原点の一つにもなっています。

スイス(2010年代)

もう一つの興味深い例がスイスです。2010年代、スイスは欧州中央銀行(ECB)の金融政策の影響を受けながら、通貨高とマイナス金利政策によって、穏やかながらも継続的なデフレ傾向が見られました。

スイスフランが世界の「安全資産」として買われすぎたため、輸出産業が打撃を受け、物価が下落。スイス国立銀行(中央銀行)は為替介入やマイナス金利導入で対応しました。

このケースでは、日本やアメリカのような深刻な不況には至らなかったものの、通貨政策と物価のバランス調整の難しさを浮き彫りにした事例といえるでしょう。

スタグフレーションにまつわる衝撃ニュース

アメリカ(1970年代)

1973年、第四次中東戦争をきっかけに、OPEC(石油輸出国機構)が石油の価格を4倍以上に引き上げ、第一次オイルショックが発生しました。

アメリカをはじめとする多くの先進国では、ガソリン価格や電気料金が急上昇し、生活コストが一気に跳ね上がりました。

しかしその一方で、製造業の競争力低下や高失業率が同時に進み、経済は停滞したまま物価だけが上がるというスタグフレーションに陥ったのです。

政府や中央銀行は、インフレを抑えるために金利を引き上げましたが、それによって企業の投資意欲はさらに冷え込み、経済の回復は遅れました。

この時期は「ミスエリオットの時代(ミザリー・インデックス(苦痛指数)=失業率+インフレ率)」とも呼ばれ、国民生活が大きな痛手を受けました。

日本(1970年代・2020年代)

日本でも1973年のオイルショックは強烈な影響を与えました。

エネルギー価格の高騰を受けて、ガソリン、灯油、食品などあらゆる生活必需品の価格が急騰しますが、当時は高度経済成長期の終盤で、製造業はすでに頭打ちだったんです。

企業はコストを価格に転嫁するしかなく、景気は減速しながら物価だけが上がるという典型的なスタグフレーション状態が生まれました。

また、近年では2022年以降の日本経済にも、スタグフレーション的な兆候が見られています。

コロナ禍からの回復途中に、ウクライナ戦争や円安の影響でエネルギー・食料品が高騰しました。

しかし実質賃金はほとんど上がらず、むしろ可処分所得は減少傾向にあります。

これは「静かなスタグフレーション」ともいえる状況です。

イギリス(1970年代)

1970年代のイギリスも、スタグフレーションに苦しんだ国の一つです。

当時のイギリスは、高いインフレ率と失業率に悩まされ、経済は低成長が続いていました。特に労働組合の力が強く、頻繁なストライキや賃上げ要求が物価上昇をさらに加速させました。

この時代は「英国病(British disease)」と呼ばれ、国際競争力を失ったイギリス経済の象徴となりました。

これに対抗する形で登場したのが、サッチャー政権です。彼女は金融引き締め、規制緩和、民営化などを通じて構造改革を進め、イギリスをスタグフレーションから脱却させる転機を作りました。

まとめ

インフレ・デフレ・スタグフレーションは、意外に難しくありませんでしたね!

ニュースでよく耳にする「インフレ」「円安」「物価高」などの言葉も、こうして理解すると、少し身近に感じられるようになったのではないでしょうか?

経済のニュースが身近に感じられるようになってもらえたら幸いです。

他にも、経済に関わる解説を書いていますので、もし興味があったらチェックしてみてくださいね。