親族って、どこまで入るかのだいたいのイメージはできますが、正式にはどこまでが親族なの??って思ったりしますよね。

結婚式をはじめ、冠婚葬祭で疑問に思った人も多いと思います。

親族って、普段は身近にいる人たちなのに、実は法律的でガチガチに固められた一番ややこしい人たちなんです笑

そういった親族の決まりごとを全てわかりやすく解説したいと思います。

目次

法律上の親族とは?

親族って、血縁関係や姻族関係があったり、法律で定められたりしている関係をもつ人のことです。

具体的には、民法で下記のように決められています。

- 配偶者

- 6親等内の血族

- 3親等内の姻族

「1」の配偶者はもちろんわかりますよね。

では、「2」「3」の血族と姻族って何なのでしょうか?まずこちらの説明からしたいと思います。

「血族」と「姻族」

親族を構成する関係は、「血族」「姻族」の2つがあります。

「血族」というと、その字のごとくあなた”本人”と血縁関係がある人のことです。

また、「姻族」とは婚姻によってできた、”配偶者”と配偶者の血族関係がある人(また、その配偶者)のことを指します。

なぜ姻族という関係が必要になるかというと、親族のすべてに血縁関係が必要となったら、配偶者やその家族は親族ではなくなってしまうからですね。

一番近い親族である配偶者が、実は血縁関係がないのです。

日本の民法では「3親等内の姻族を親族」としているですが、この姻族は、本人と配偶者が直接絡まない人は姻族とはなりません。

つまり、「夫」と「妻の父母・祖父母」,「妻」と「夫の父母・祖父母」はそれぞれ姻族となりますが,「夫の父母」と「妻の父母」,「夫の祖父母」と「妻の祖父母」同士が姻族となるというわけではないので注意が必要です。

自分の父母と、妻の父母は、冠婚葬祭や正月などで会うことが多く、「親戚」「親族」っぽい感覚になりますが、法律上は親族ではないんです。

気持ちは親族ですが、法律上は他人という扱いになります。

図で書くとこんな感じですね。

| 関係性 | 姻族になるか |

|---|---|

| あなたから見た、妻(夫)の父母 | 〇 姻族 |

| あなたから見た、妻(夫)の祖父母 | 〇 姻族 |

| 妻の父母と、夫の父母 | ✕ 姻族ではない |

| 妻の祖父母と、夫の祖父母 | ✕ 姻族ではない |

また、血族でも、血のつながっていない養親子(ようしんし)のように、法律的にこれと同等と認められた場合も血族に含められます。

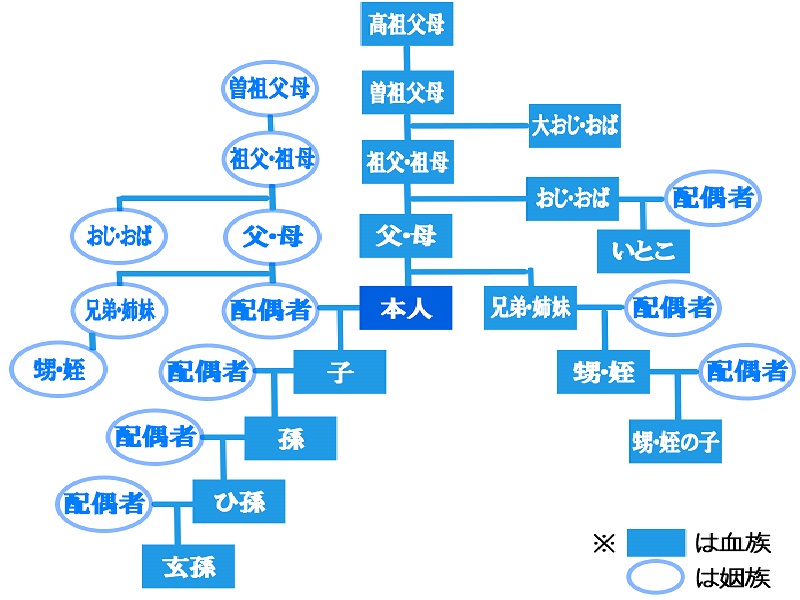

親族ってどこまで? 図で解説

法律では、6親等まで親族と決められていますが、6親等ってかなり遠い血縁関係まで含められます。

なので、ここでは身近な4親等までを一覧にしてまとめてみました。

6親等というと、下記の図よりさらに2親等も先なのでかなり遠い血縁関係であることがわかりますね。

4親等より遠い親族は、冠婚葬祭以外ではほとんどの人が会ったことがないという人も多いはずです。

4親等以内の親族図

4親等以内の親族一覧

| 血族 | 姻族 | |

| 0親等(※1) | 自分の配偶者 | |

| 1親等 | 父・母 | 配偶者の父・母(義父母) |

| 子 | 子の配偶者 | |

| 2親等 | 祖父母 | 偶者の祖父母(義祖父母) |

| 兄・弟・姉・妹 | 兄・弟・姉・妹の配偶者(義兄姉弟妹) | |

| 孫 | 孫の配偶者 | |

| 配偶者の兄弟姉妹(義兄弟姉妹) 配偶者の祖父母(義祖父母) |

||

| 3親等 | 曾祖父母 | 配偶者の曾祖父母(義曾祖父母) |

| おじ・おば | 配偶者のおじ・おば | |

| 曾孫 | 曾孫の配偶者 | |

| 甥・姪 | ||

| 4親等 | 高祖父母 | (姻族は3親等までなので無し) |

| 玄孫 | ||

| 従兄弟・従姉妹 | ||

| 大おじ・おば |

※1:法律的に”0親等”という言葉ははありませんが、あえて言うならです。

親族に関する雑学

「親族」と「親類」と「親戚」と「身内」って何が違うの?

「親族」って言う言葉にかなり似た意味で、「親類」や「親戚」という言葉がありますよね。また、「身内」も近い意味の言葉になると思います。

これらの言葉の意味の違いをまとめてみました。

親族

血縁関係または婚姻関係で繋がりを有する者の総称で、その範囲は法律で決められているので、親族かどうかのラインははっきりと決められています。

「6親等内の血族」「配偶者」「3親等内の姻族」の3つですね。

親戚

家族を除く、血縁や婚姻によって結びつきのある人のことです。特に法律で定められた決まりは無いため、「遠い親戚の、、、」と言われることもあるように、親戚の範囲は、本人の主観によってある程度決められることもあります。

親類

家族を除く、血族と姻族の総称です。親戚と同様に、法律で定められた決まりはありません。つまるところ、「親戚」と「親類」は全く同じ言葉と考えても大丈夫です。

身内

主に家族や親戚のことをさすけれども、主観的な性格が強く,その範囲は本人の判断にまかされます。

例えば「今回は身内だけで、、、」という場合は、その範囲は完全に主観によって決められます。血縁関係の無い親しい友人も入れることが可能なので、必ず親族だけが含まれるというわけではありません。

各ことばの意味の違い 一覧

| 親族 | 親類 | 親戚 | 身内 | |

| 法律で定義がある | ○ | × | × | × |

| 家族を含む | ○ | × | × | △ |

| 血族関係を含む | ○ | ○ | ○ | △ |

| 姻族関係を含む | ○ | ○ | ○ | △ |

| 血族・姻族以外も含む | × | × | × | △ |

| 主観的見地 | 無 | 低 | 低 | 高 |

「親族」と「親戚/親類」の違いは、法律で定められた定義があるかどうかと、家族を含めるかどうかということですね。

また「身内」とは、最もあいまいで、主催者や当人が、親族や親族以外でも主観で決めた範囲の人たちと考えてもよさそうです。

詳しくはコチラでも解説しています。

”配偶者の兄弟(姉妹)”の「配偶者」は、親族に入るの?

あなたの配偶者に、兄弟(姉妹)はいますか?

いる人ならOKですが、いない人なら、もしいると仮定して読んでくださいね。

その兄弟(姉妹)の配偶者って、冠婚葬祭では必ずといって良いほど顔を合わすことがあると思いますし、普段からよく会っているという人もいるかもしれません。

あなたにとっても割と近い親族のイメージがあると思います。

ですが、、、法律的に見た場合、親族の範囲がしっかり定められていて、”配偶者の兄弟(姉妹)”の「配偶者」は、法律上親族(正確には姻族)には入らないんです。

えええ!!では、親族が集まる会合では親族ではない人がいるの!?と思うかもしれませんね><

ですが安心してください!決してそんなことはありません。

これは、あなたから見た親族の基準であって、「あなたの配偶者」から見ると、もちろん配偶者の兄弟姉妹の旦那さんは親族に入ります。

親族って、ちょっと主体が変わったら意外なところが親族に入ったり、入らなかったりとややこしいんです。

なので親族の集まりは、この人とこの人は親族だけれど、あの人から見たら親族ではないといった、実はちょっと複雑な関係なんです。

親族を考える時、どの人を基準とするかが大切なんですね。

親族は、法律での縛りがあるからややこしいですね笑

「親族」という言葉は、説明したように法律でガチガチに決められていますが、「親戚」や「身内」という言葉なら法律で明確な決まりがありません。

本人がある程度まで範囲を決めても大丈夫なんです。

なので、”配偶者の兄弟(姉妹)”の「配偶者」は、「親族」とは言えませんが、「親戚」という言い方ならOKかもしれませんね。

一般的な親族の呼び方と、その意味

- 祖父(そふ)⇒父・母の父

- 祖母(そぼ)⇒父・母の母

- 大伯父(おおおじ)⇒祖父・祖母の兄

- 大伯母(おおおば)⇒祖父・祖母の姉

- 大叔父(おおおじ)⇒祖父・祖母の弟

- 大叔母(おおおば)⇒祖父・祖母の妹

- 伯父(おじ)⇒父・母の兄

- 伯母(おば)⇒父・母の姉

- 叔父(おじ)⇒父・母の弟

- 叔母(おば)⇒父・母の妹

- 従兄(いとこ)⇒おじ・おばの子で年上の男性

- 従姉(いとこ)⇒おじ・おばの子で年上の女性

- 従弟(いとこ)⇒おじ・おばの子で年下の男性

- 従妹(いとこ)⇒おじ・おばの子で年下の女性

- 義兄(ぎけい)⇒配偶者の兄・姉の夫

- 義姉(ぎし)⇒配偶者の姉・兄の妻

- 義弟(ぎてい)⇒配偶者の弟・妹の夫

- 義妹(ぎまい)⇒配偶者の妹・弟の妻

- 甥(おい)⇒配偶者の兄弟(姉妹)の息子

- 姪(めい)⇒配偶者の兄弟(姉妹)の娘

- 従甥(いとこおい)⇒いとこの息子

- 従姪(いとこめい)⇒いとこの娘

- 婚約者⇒結婚の約束をした相手

まとめ

このように、親族とは法律上で細かく設定されており、意外なところが親族ではなかったりします。

下記でも、より細かな親族に関するまとめがありますので、併せてチェックしてみてくださいね。